Spring AI

约 49649 字大约 166 分钟

2025-04-22

1.Spring AI 的全面概述

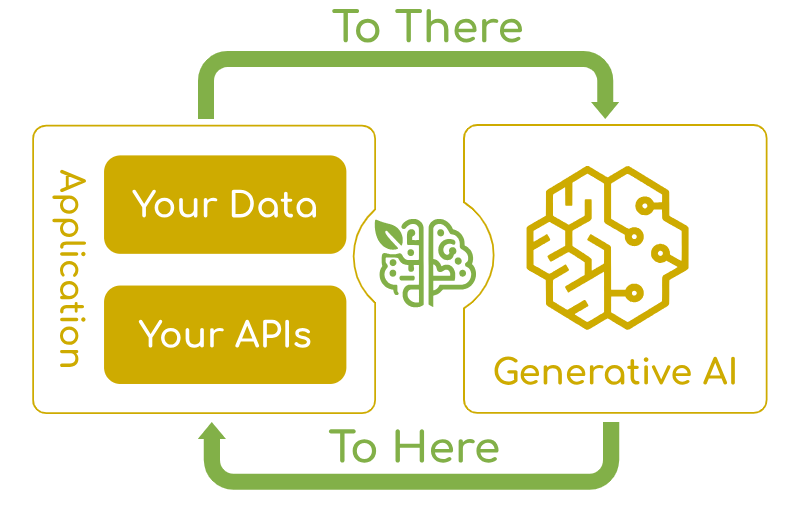

Spring AI 项目旨在简化包含人工智能功能的应用程序的开发,而不会产生不必要的复杂性。该项目从著名的 Python 项目(如 LangChain 和 LlamaIndex)中汲取灵感,但 Spring AI 并不是这些项目的直接移植。该项目的成立理念是,下一波生成式 AI 应用程序将不仅适用于 Python 开发人员,而且将在许多编程语言中无处不在。

官方文档认为,Spring AI 解决的痛点问题是:将企业数据和 api 与 AI 模型连接起来。

重要

补充:另外一个集成 AI 的 Java 框架就是 Langchain4j,您可以简单了解一下。

2.Spring AI 的基本功能

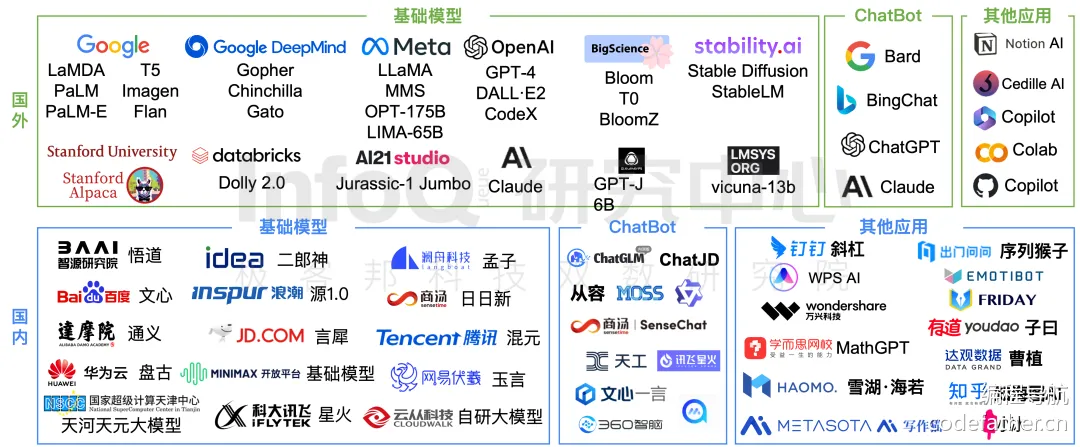

支持所有主要 的 AI 模型提供商 ,例如

Anthropic、OpenAI、Microsoft、Amazon、Google 和 Ollama支持的模型类型包括:

支持跨

AI提供商的同步处理API和流式处理API选项,并且可移植,还可以访问特定于模型的高级功能(说白了就是有些AI厂家提供了一些独有的功能)结构化输出,从

AI模型输出到POJO的映射支持所有主要的 矢量数据库提供商,例如

Apache Cassandra、Azure Vector Search、Chroma、Milvus、MongoDB Atlas、Neo4j、Oracle、PostgreSQL/PGVector、PineCone、Qdrant、Redis、Weaviate...

在没有 Spring AI 之前,一般使用 AI 有以下的方式:

- 网页端

- 本地大模型

- 某些应用内置引入

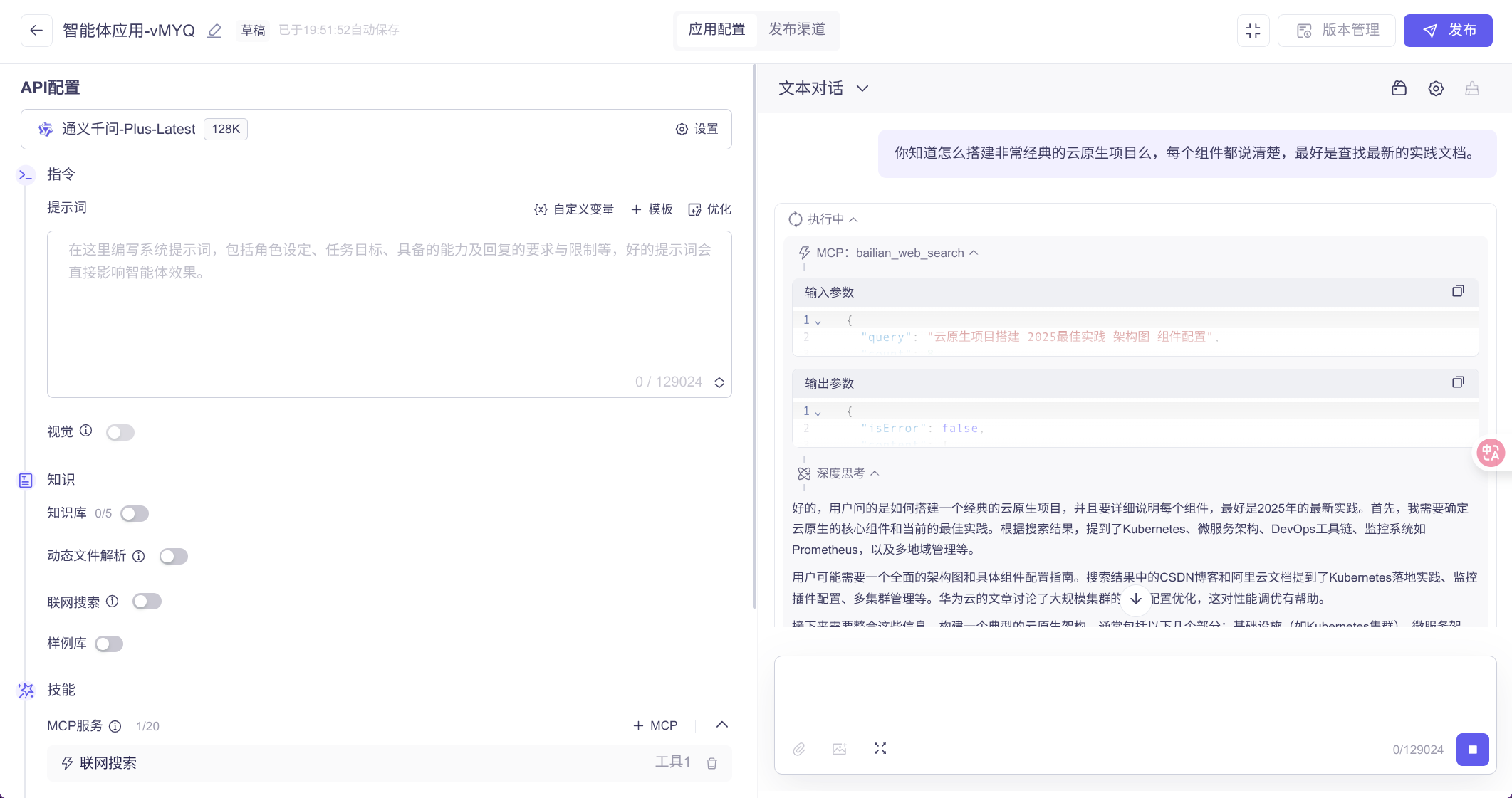

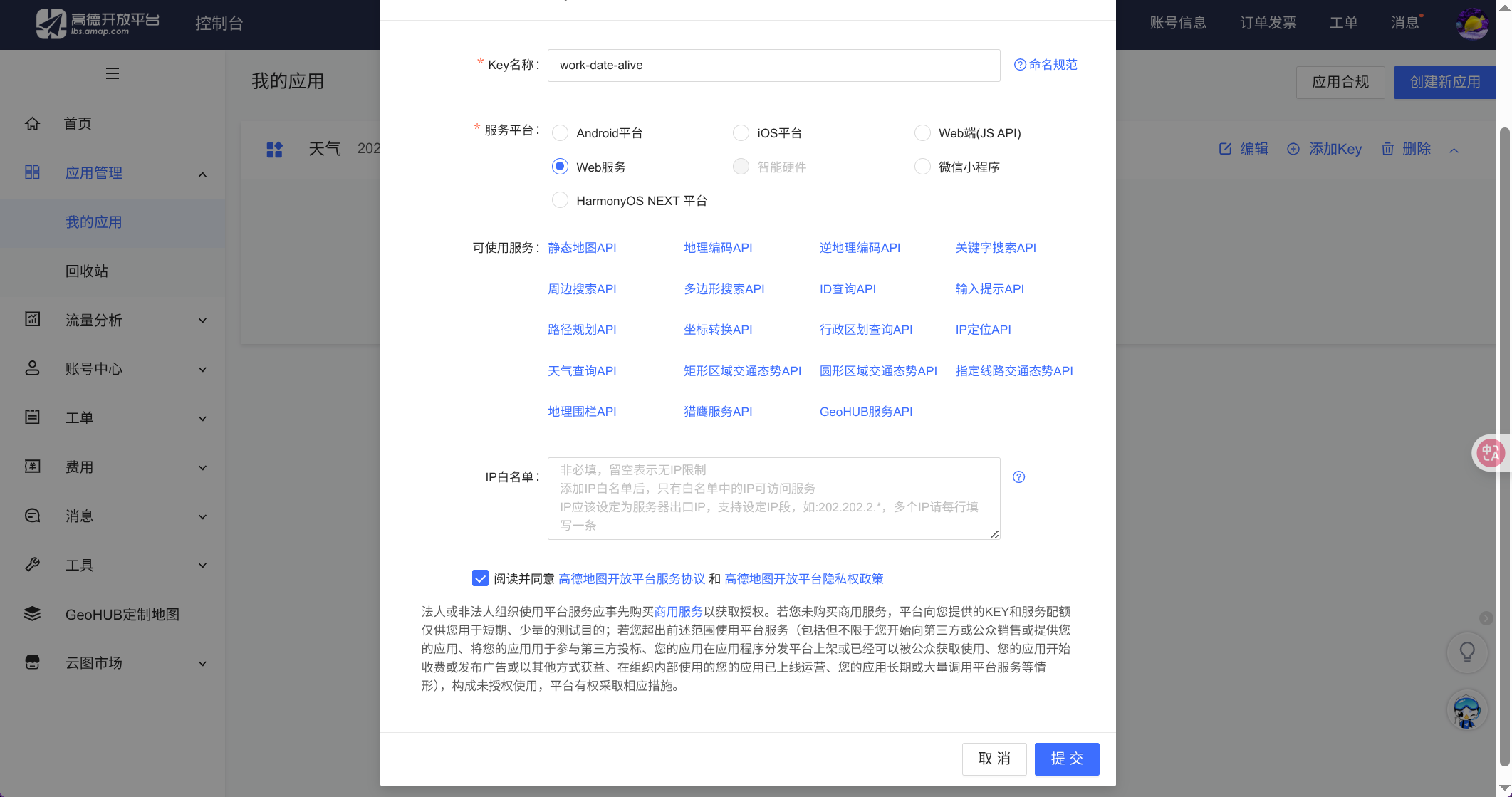

- 平台引入,例如:阿里云百炼模型可视化平台、阿里云模型服务灵积

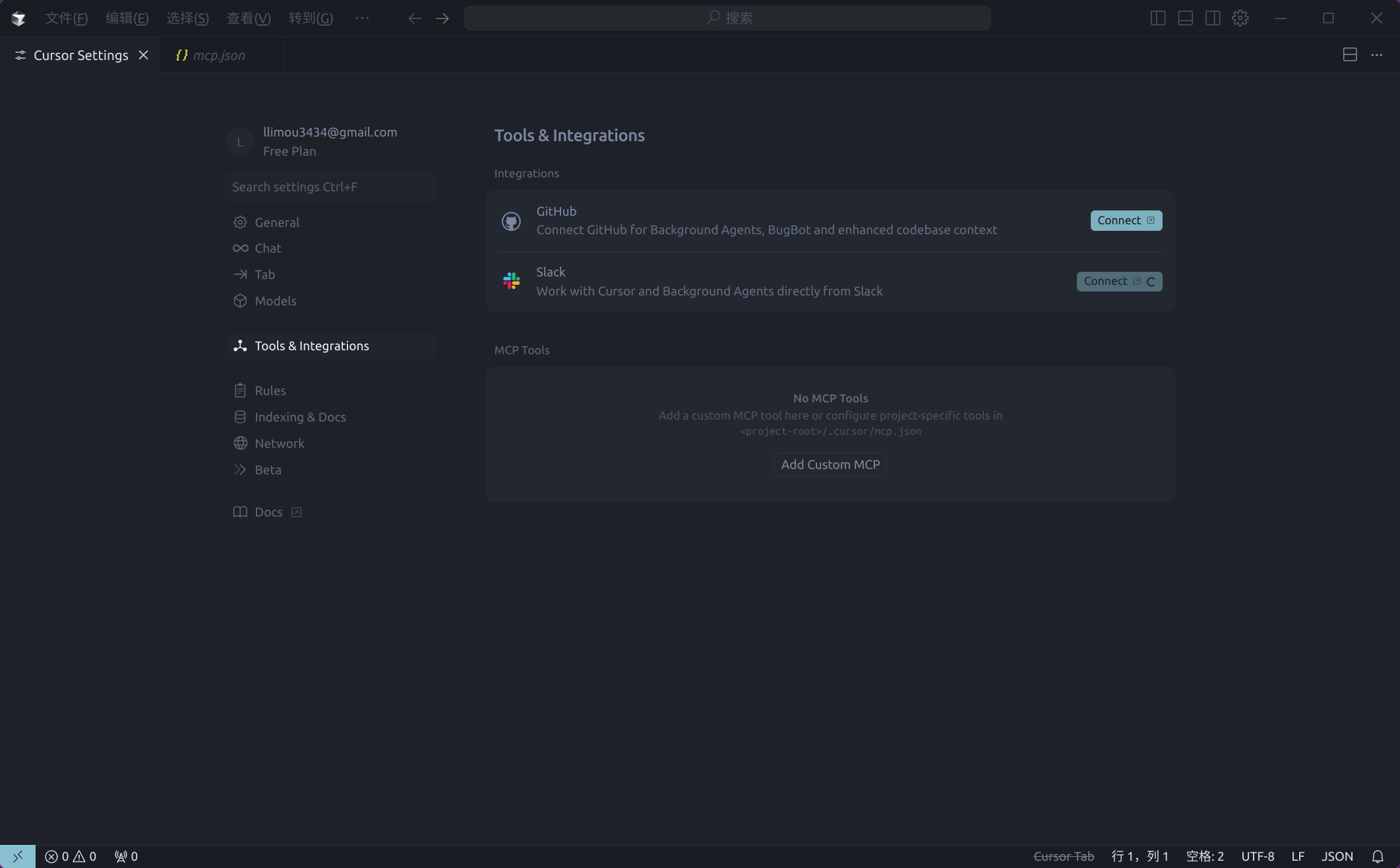

DashScope - 客户端引入,例如:全能

AI助手平台Cherry Studio、编程开发工具Cursor - 程序引入,例如:特定平台提供的

SDK或API,其他的AI开发框架,比如LangChain4j

- 平台引入,例如:阿里云百炼模型可视化平台、阿里云模型服务灵积

而现在 Java 语言有能享用 AI 的福利,主要依赖两个框架:Spring AI 和 Spring AI Alibaba。

3.Spring AI 的使用教程

3.1.基本知识

首先我们需要了解一些基础的 AI 知识才能开始使用 Spring AI,我们不着急使用。并且注意,除了 Spring AI,还有一个加强版的 Spring AI Alibaba,由阿里云官方进行维护。

3.1.1.模型

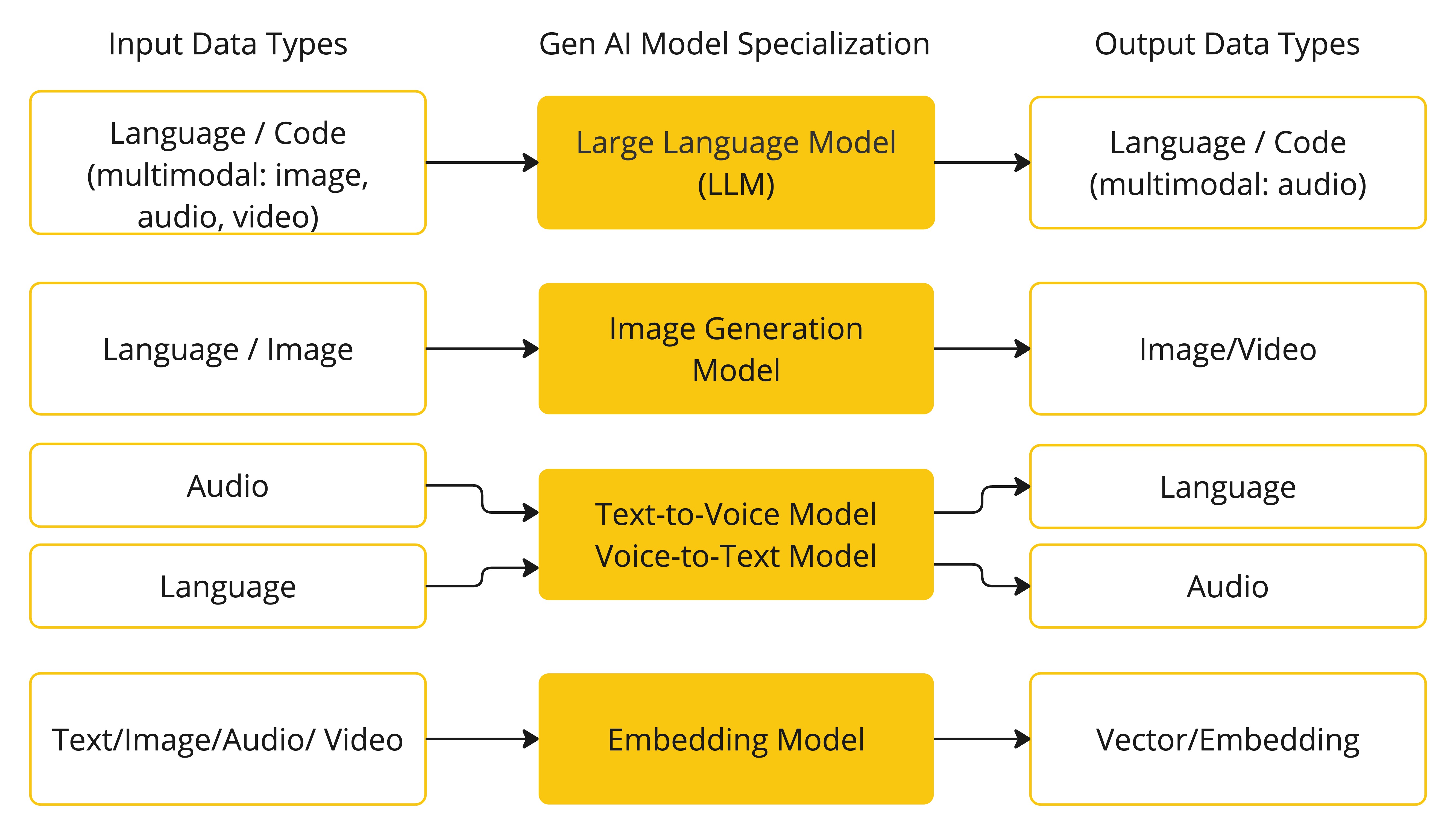

AI 模型是旨在处理和生成信息的算法,通常模仿人类的认知功能。通过从大型数据集中学习模式和见解,这些模型可以进行预测、文本、图像或其他输出,从而增强跨行业的各种应用程序。有许多不同类型的 AI 模型,每种模型都适用于特定的使用案例。虽然 ChatGPT 及其生成式 AI 功能通过文本输入和输出吸引了用户,但许多模型和公司都提供了不同的输入和输出。在 ChatGPT 之前,许多人对 Midjourney 和 Stable Diffusion 等文本到图像生成模型着迷。根据用途,常见的模型可以分为四种:

- 语言模型

- 图像模型

- 音频模型

- 嵌入模型

Spring AI 对这些模型都做了相应的支持,不过类似 GPT 这种模型会比较特殊一些,GPT 的 P 代表预训练,预训练让 AI 更容易用。而因为它是预训练的,您不需要训练它、您不需要懂机器学习、您只要提供 Prompt, 提示 就能做很多事。

| 模型 | 特点 |

|---|---|

| GPT-4o/GPT-4/GPT-3.5 Turbo | 多模态/文本+图像/主要处理文本 |

| Claude 3 系列(Opus, Sonnet, Haiku,由强到弱) | 多模态 |

| Gemini Ultra/Pro/Nano | 多模态 |

| Llama 3/Llama 2 | 开源,70B 和 8B 参数版本/开源,多种参数规模 |

| 文心一言/通义千问/豆包/星火/Deepseek | 国产大模型 |

3.1.2.提示

提示是基于语言的输入的基础,这些输入可指导 AI 模型生成特定输出。对于熟悉 ChatGPT 的人来说,提示可能看起来只是在发送到 API 的对话框中输入的文本。然而,它包含的远不止于此。在许多 AI 模型中,提示的文本不仅仅是一个简单的字符串。

ChatGPT 的 API 在一个提示中有多个文本输入,每个文本输入都分配了一个角色。例如,有 system 角色,它告诉模型如何行为并设置交互的上下文。还有 user role,通常是来自用户的 Importing。

重要

补充:也就是说,ChatGPT API 的提示是“消息列表”组成的,不是纯字符串。因此每个消息是一个对象,有两个关键字段:

role:角色(告诉模型这句话是谁说的)content:具体内容(这句话的文本)

| 常见角色名 | 含义 | 示例用途 |

|---|---|---|

system | 系统提示,用来设定模型行为 | 您是一个乐于助人的编程助手。 |

user | 用户说的话 | 怎么用 Python 写个排序? |

assistant | AI 的回复 | 您可以用 sorted() 函数。 |

制作有效的提示既是一门艺术,也是一门科学。ChatGPT 专为人类对话而设计。这与使用 SQL 之类的东西来 ask a question(细致判断后的精确回答)完全不同。一个人必须与 AI 模型进行交流,类似于与另一个人交谈。正是这种交互方式的重要性,以至于 Prompt Engineering, 提示词工程 一词已经成为一门独立的学科。有一系列新兴的技术可以提高提示的有效性。投入时间制作提示可以大大提高结果输出。

分享提示已成为一种公共实践,并且正在积极地进行关于这一主题的学术研究。例如,创建有效的提示(例如,与 SQL 形成对比)是多么违反直觉,最近的一篇研究论文 发现,您可以使用的最有效的提示之一以短语“深呼吸并逐步完成此工作”开头。这应该可以告诉您为什么语言如此重要。我们还不完全了解如何最有效地利用这项技术的先前迭代,例如 ChatGPT 3.5,更不用说正在开发的新版本了。

创建有效的提示包括建立请求的上下文,并将请求的各个部分替换为特定于用户输入的值。此过程使用传统的基于文本的模板引擎进行提示创建和管理。Spring AI 为此使用了 OSS 库 StringTemplate。例如,考虑简单的提示模板:

Tell me a {adjective} joke about {content}.

Copied!在 Spring AI 中,提示模板可以比作 Spring MVC 架构中的 “视图”。提供模型对象(通常是 java.util.Map)来填充模板中的占位符。提示模板加数据模型合成的 rendered 最终字符串成为提供给 AI 模型的提示的内容。

不过就像之前说的提示的文本不再是单纯的消息字符串,也可能是消息对象,现在发送到模型的提示的特定数据格式存在相当大的变化。提示最初从简单字符串开始,现在已经发展到包含多条消息,其中每条消息中的每个字符串代表模型的不同角色。

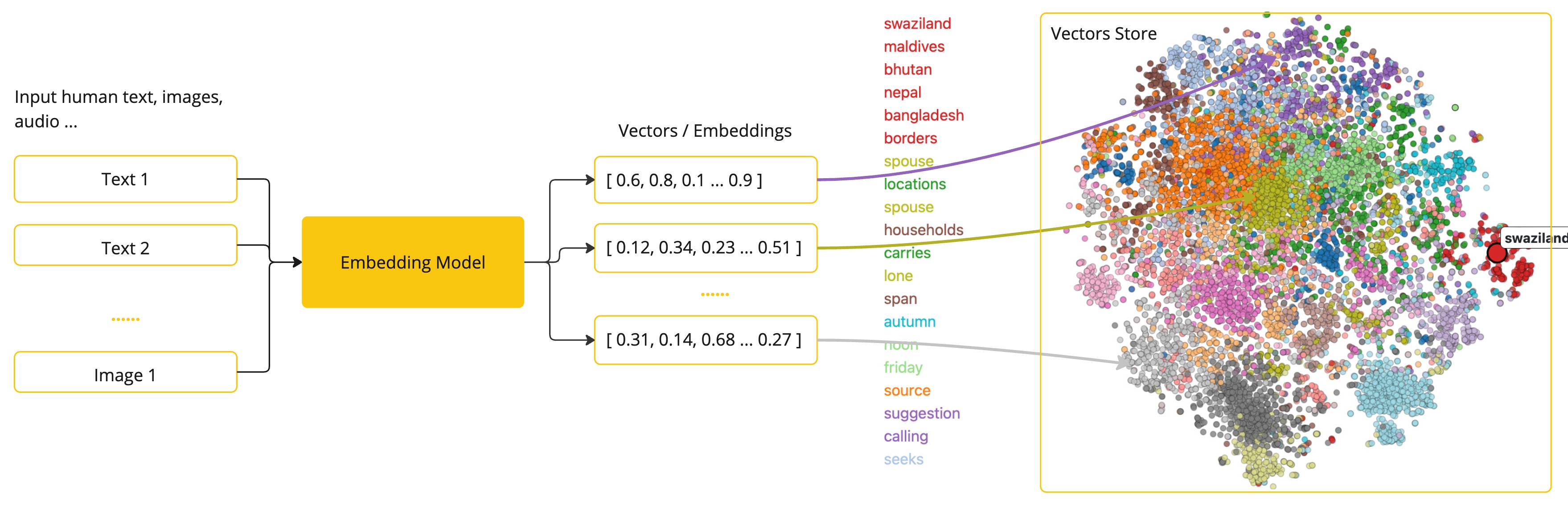

3.1.3.嵌入

这里的嵌入就是指 文本、图像、视频 的数字表示形式,用于捕获输入之间的关系(人话就是对比两个输入之前的关系,比如相似度)。嵌入的工作原理是将文本、图像、视频转换为浮点数数组(称为向量)。这些矢量旨在捕获文本、图像、视频的含义。嵌入数组的长度称为向量的维数。通过计算两段文本的向量表示之间的数值距离,应用程序可以确定用于生成嵌入向量的对象之间的相似性。

嵌入在 RAG, Retrieval Augmented Generation, 检索增强生成 模式等实际应用中尤其相关。它们能够将数据表示为语义空间中的点,这类似于欧几里得几何的二维空间,但维度更高。这意味着就像欧几里得几何中平面上的点可以根据其坐标来接近或远一样,在语义空间中,点的接近反映了含义的相似性。在这个多维空间中,关于相似主题的句子被放置在更近的位置,就像图表上彼此靠近的点一样。这种接近有助于文本分类、语义搜索甚至产品推荐等任务,因为它允许 AI 根据相关概念在这个扩展的语义环境中的 “位置” 来识别和分组。

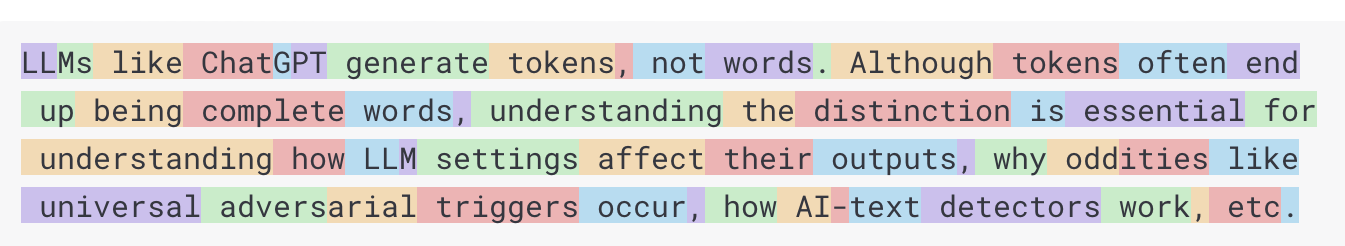

3.1.4.令牌

Token 是 AI 模型工作原理的构建块(其实就是处理时的基本元素)。在输入时,模型将单词转换为 Token。在输出时,他们将 Token 转换回单词。在英语中,一个标记大约相当于一个单词的 75%。作为参考,莎士比亚全集总计约 900,000 字,翻译成大约 120 万个代币。

通常在一些 AI 厂家中,您的费用由使用的令牌数量决定,输入和输出都会影响总令牌计数。此外,模型还受令牌限制的约束,这些限制限制了在单个 API 调用中处理的文本量。此阈值通常称为 上下文窗口。模型不会处理任何超过此限制的文本。例如,ChatGPT3 有 4K 限制,而 GPT4 提供不同的选项,例如 8K、16K、32K。Anthropic 的 Claude AI 模型具有 100K 限制,而 Meta 最近的研究产生了 1M 限制模型。

要使用 GPT4 总结莎士比亚的收藏作品,您需要制定软件工程策略来切碎数据并在模型的上下文窗口限制内呈现数据。Spring AI 项目可帮助您完成此任务。

3.1.5.结构化输出

在语言模型中,有一个麻烦的问题,无论您让模型返回什么格式(比如 JSON),它本质上返回的始终是 String,即文本,不是程序中的“JSON 对象”或“Map”。它只是看起来像 JSON 的字符串,您还需要手动再 parse, 解析 一次,才能变成可操作的数据结构。比如 “请以 JSON 格式回答” ≠ 保证一定是 JSON,这原因也有很多个:

- 模型可能输出不完整的

JSON(少了大括号) - 有时候还会额外加说明文字

- ...

这些模型本质是“语言模型”,是根据词来预测的,没真正理解数据结构。这种复杂性导致了一个专业领域的出现,该领域涉及创建提示以产生预期的输出,然后将生成的简单字符串转换为可用于应用程序集成的数据结构。

3.1.6.自定义模型

如何为 AI 模型配备尚未训练的信息?请注意,GPT 3.5/4.0 数据集仅延长至 2021 年 9 月。因此,该模型表示它不知道该日期之后问题的答案。一个有趣的琐事是,这个数据集大约有 650GB。有三种技术可用于自定义 AI 模型以合并您的实时数据:

- 参数微调:本质是改模型本身,把它“重新训练”成您的私有模型。就像拿一个

GPT模型,然后继续训练它,让它学会您自己的数据。不过这会直接修改模型内部的权重参数,非常消耗GPU,并且专业性非常强,工程复杂。 - 提示填充:不改模型,而是“骗它”在对话中去理解您的数据。您把自己的知识,作为提示词拼进去。这样模型不需要训练,它只是临时参考上下文。而加强的方案就是检索增强,也就是之前提到的

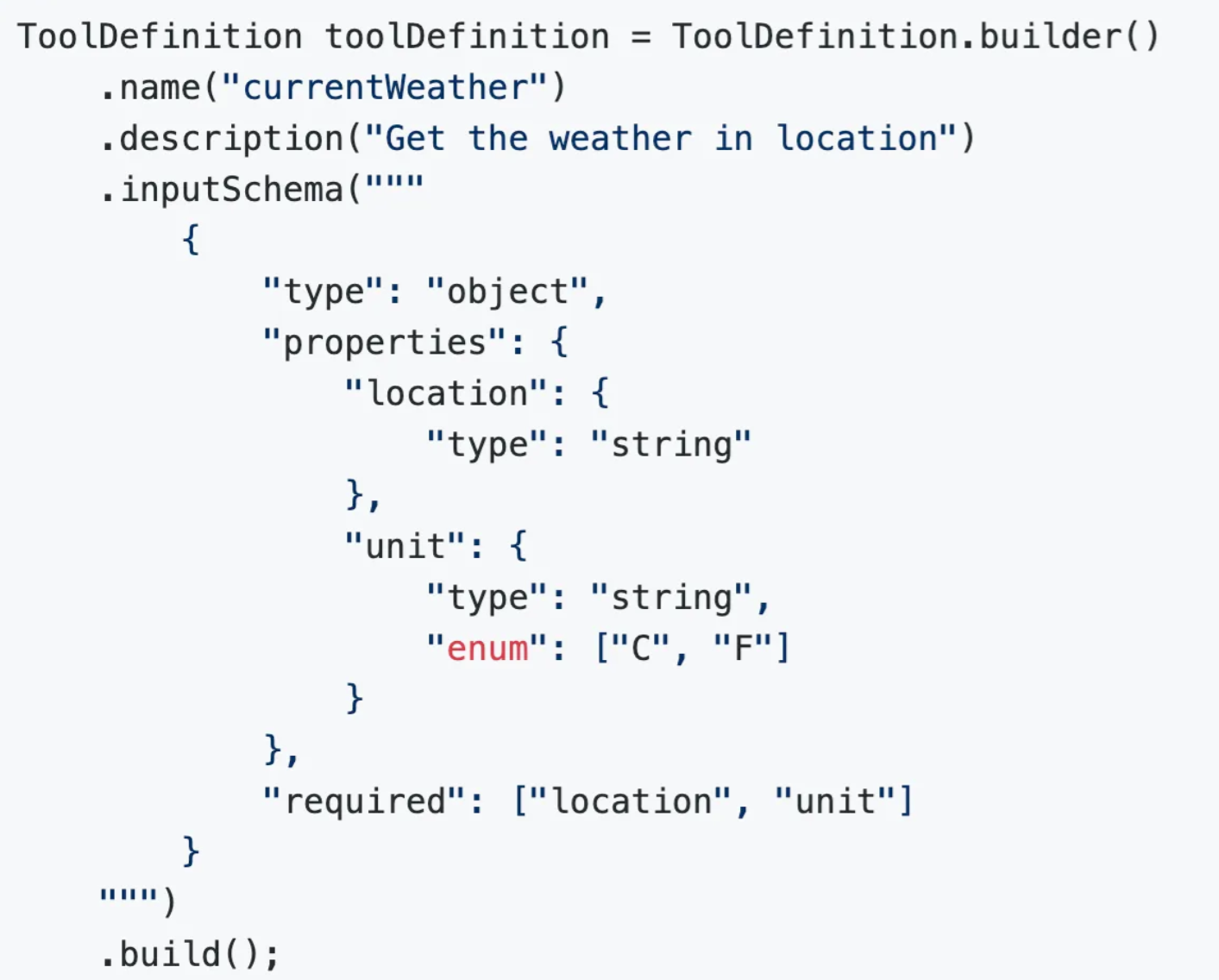

RAG,把您的资料(PDF、文档、网页、代码)提前整理好后,存到向量数据库里,当用户提问时,找出“相关资料片段”,再和问题一起塞给大语言模型回答。而之所以使用向量数据库,是因为我们可以利用RAG模糊找出相关的矢量,而不是使用普通数据库的精确查询 - 工具调用:该技术允许注册将大型语言模型连接到外部系统

API的工具(用户定义的服务)。Spring AI大大简化了您需要编写以支持工具调用的代码。

3.1.7.评估回答效果

想知道 AI 回答得靠不靠谱?就得对它的回答进行“评估”,而 Spring AI 提供了对应的 API 工具来帮您这么做。此评估过程包括分析生成的响应是否与用户的意图和查询的上下文一致。相关性、连贯性和事实正确性等指标用于衡量 AI 生成的响应的质量。一种方法是把 用户问题 + AI 回答 再交给 AI 来判断对不对,也就是自己批判自己。

3.1.8.智能体

这里简单描述一些关于智能体的知识,如果您需要了解如何实现一个智能体,可以翻阅我的个人主页来查看具体的开发过程。

3.1.8.1.大致分类

反应式智能体:仅根据当前输入和固定规则做出反应,类似简单的聊天机器人,没有真正的规划能力,

23年时的大多数AI聊天机器人应用,几乎都是反应式智能体有限规划智能体:能进行简单地多步骤执行,但执行路径通常是预设的或有严格限制的。鉴定为 “能干事、但干不了复杂的大事”。

24年流行的很多可联网搜索内容、调用知识库和工具的AI应用,都属于这类智能体,比如ChatGPT + Plugins的模式自主规划智能体:也叫目标导向智能体,能够根据任务目标自主分解任务、制定计划、选择工具并一步步执行,直到完成任务。比如

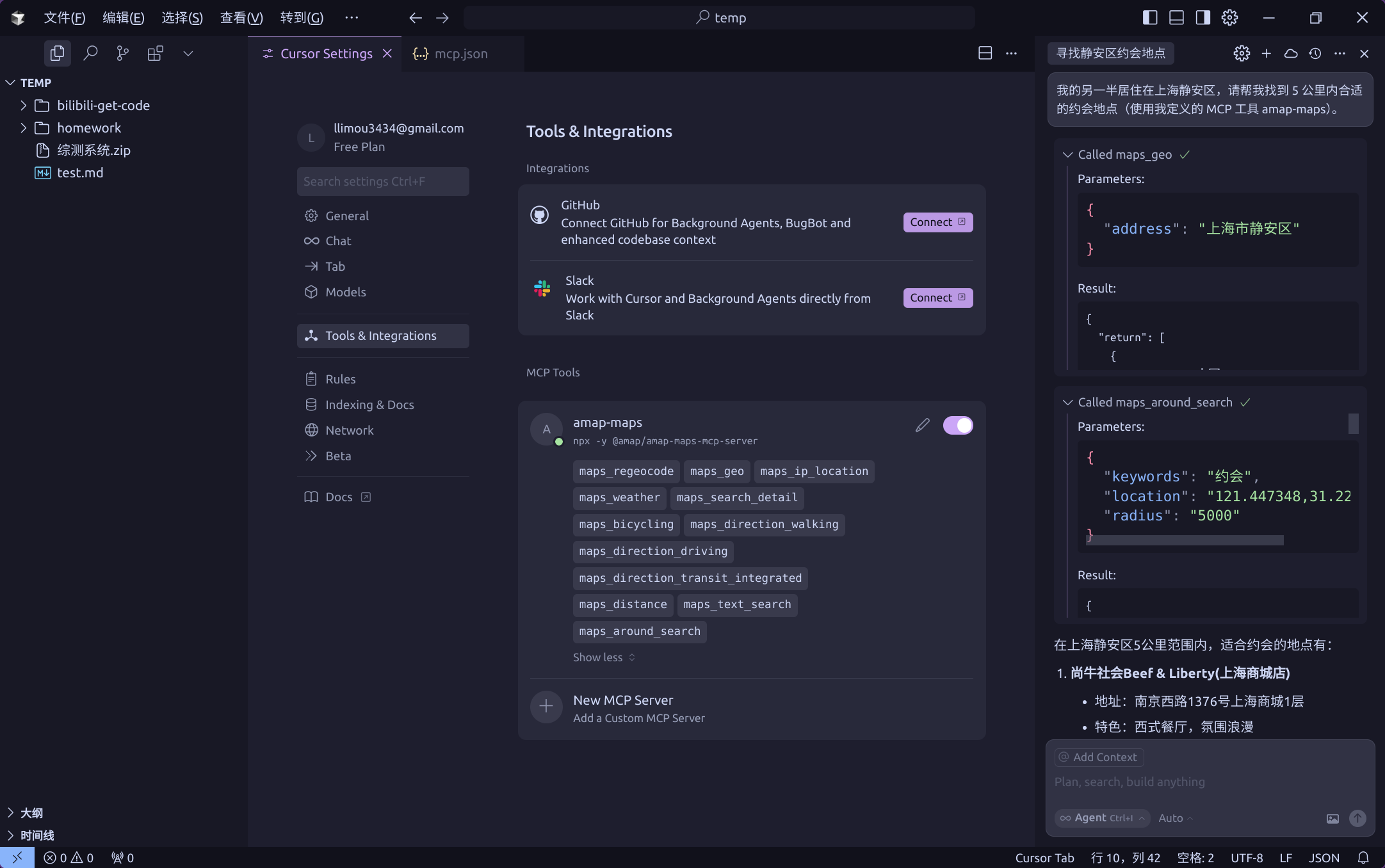

25年初很火的Manus项目,它的核心亮点在于其 “自主执行” 能力。据官方介绍,Manus能够在虚拟机中调用各种工具(如编写代码、爬取数据)完成任务。其应用场景覆盖旅行规划、股票分析、教育内容生成等40余个领域,所以在当时给了很多人震撼感。但其实早在这之前,就有类似的项目了,比如

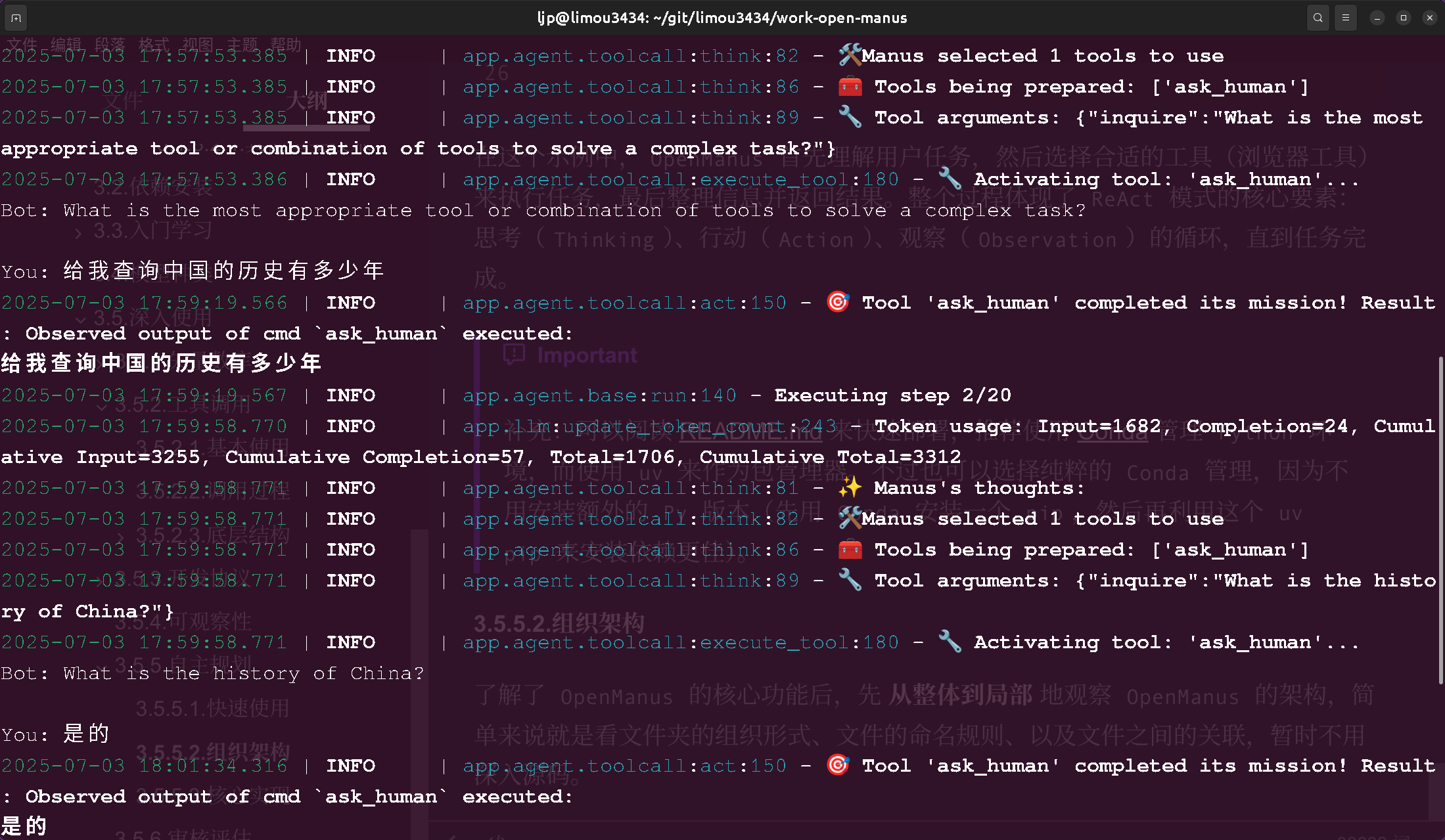

AutoGPT,所以Manus大火的同时也被人诟病 “会营销而已”。甚至没隔多久就有小团队开源了Manus的复刻版 —— OpenManus,这类智能体通过 “思考-行动-观察” 的循环模式工作,能够持续推进任务直至完成目标。需要注意,自主规划能力是智能体发展的重要方向,但并非所有应用场景都需要完全的自主规划能力。在某些场景中,限制智能体的自主性反而能提高效率和安全性。

3.1.8.2.关键技术

3.1.8.2.1.CoT 思维链

CoT(Chain of Thought)思维链是一种让 AI 像人类一样 “思考” 的技术,帮助 AI 在处理复杂问题时能够按步骤思考。对于复杂的推理类问题,先思考后执行,效果往往更好。而且还可以让模型在生成答案时展示推理过程,便于我们理解和优化 AI。

CoT 的实现方式其实很简单,可以在输入 Prompt 时,给模型提供额外的提示或引导,比如 “让我们一步一步思考这个问题”,让模型以逐步推理的方式生成回答。还可以运用 Prompt 的优化技巧 few shot,给模型提供包含思维链的示例问题和答案,让模型学习如何构建自己的思维链。

在 OpenManus 早期版本中,可以看到实现 CoT 的系统提示词(翻译后的版本):

你是一个专注于思维链推理的助手。对于每个问题,请遵循以下步骤:

1. 分解问题:把复杂的问题分成更小、更容易处理的部分

2. 一步一步思考:仔细思考每个部分,展示你的推理过程

3. 综合结论:将每个部分的思考整合成一个完整的解决方案

4. 给出一个答案:给出一个最终的简明答案

您的回复应遵循以下格式:

思考:[详细的思考过程,包括问题分解、每个步骤的推理和分析]

答案:【最终答案基于思考过程,清晰简洁】

记住,思考过程比最终的答案更重要,因为它展示了你是如何得出结论的。3.1.8.2.2.Agent Loop 执行循环

Agent Loop 是智能体最核心的工作机制,指智能体在没有用户输入的情况下,自主重复执行推理和工具调用的过程。

在传统的聊天模型中,每次用户提问后,AI 回复一次就结束了。但在智能体中,AI 回复后可能会继续自主执行后续动作(如调用工具、处理结果、继续推理),形成一个自主执行的循环,直到任务完成(或者超出预设的最大步骤数)。

参考下面的伪代码实现:

public String execute() {

List<String> results = new ArrayList<>();

while (currentStep < MAX_STEPS && !isFinished) {

currentStep++;

// 这里实现具体的步骤逻辑

String stepResult = executeStep();

results.add("步骤 " + currentStep + ": " + stepResult);

}

if (currentStep >= MAX_STEPS) {

results.add("达到最大步骤数: " + MAX_STEPS);

}

return String.join("\n", results);

}3.1.8.2.3.ReAct 模式

ReAct(Reasoning + Acting)是一种结合推理和行动的智能体架构,它模仿人类解决问题时 ”思考 - 行动 - 观察” 的循环,目的是通过交互式决策解决复杂任务,是目前最常用的智能体工作模式之一。

核心思想:

- 推理(

Reason):将原始问题拆分为多步骤任务,明确当前要执行的步骤,比如 “第一步需要打开网站” - 行动(

Act):调用外部工具执行动作,比如调用搜索引擎、打开浏览器访问网页等 - 观察(

Observe):获取工具返回的结果,反馈给智能体进行下一步决策。比如将打开的网页代码输入给AI - 循环(

While):不断重复上述3个过程,直到任务完成或达到终止条件

可以参考伪代码实现:

void executeReAct(String task) {

String state = "开始";

while (!state.equals("完成")) {

// 1. 推理 (Reason)

String thought = "思考下一步行动";

System.out.println("推理: " + thought);

// 2. 行动 (Act)

String action = "执行具体操作";

System.out.println("行动: " + action);

// 3. 观察 (Observe)

String observation = "观察执行结果";

System.out.println("观察: " + observation);

// 更新状态

state = "完成";

}

}重要

补充:这种模式其实就结合了前面的两种模式。

3.1.8.2.4.其他重要技术

除了基本的工作机制外,智能体的实现还依赖于很多支持系统。

AI大模型本身,这个就不多说了,大模型提供了思考、推理和决策的核心能力,越强的AI大模型通常执行任务的效果越好- 记忆系统:智能体需要记忆系统来存储对话历史、中间结果和执行状态,这样它才能够进行连续对话并根据历史对话分析接下来的工作步骤。之前我们学习过如何使用

Spring AI的ChatMemory实现对话记忆 - 知识库:尽管大语言模型拥有丰富的参数知识,但针对特定领域的专业知识往往需要额外的知识库支持。之前我们学习过,通过

RAG检索增强生成 + 向量数据库等技术,智能体可以检索并利用专业知识回答问题 - 工具调用:工具是扩展智能体能力边界的关键,智能体通过工具调用可以访问搜索引擎、数据库、

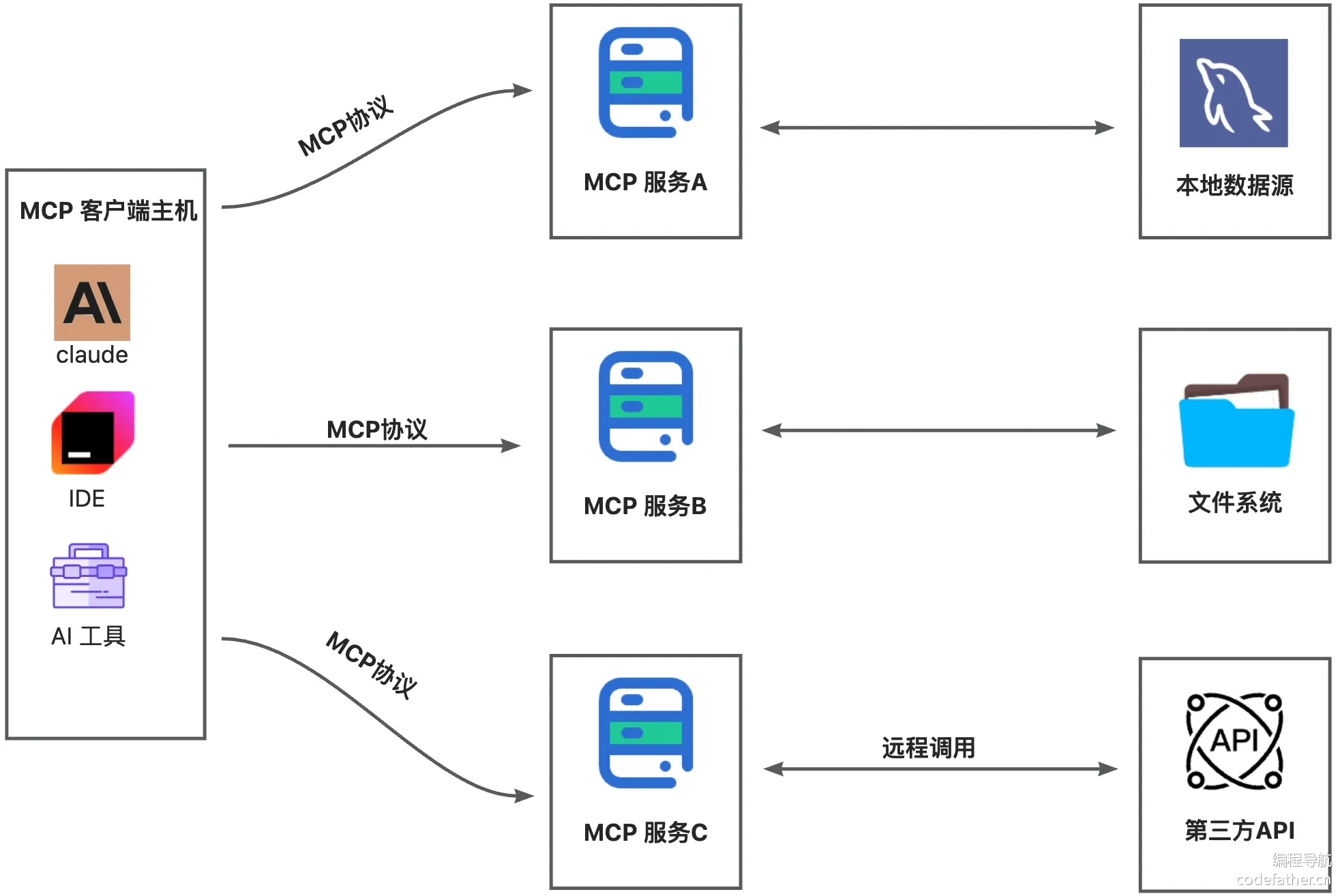

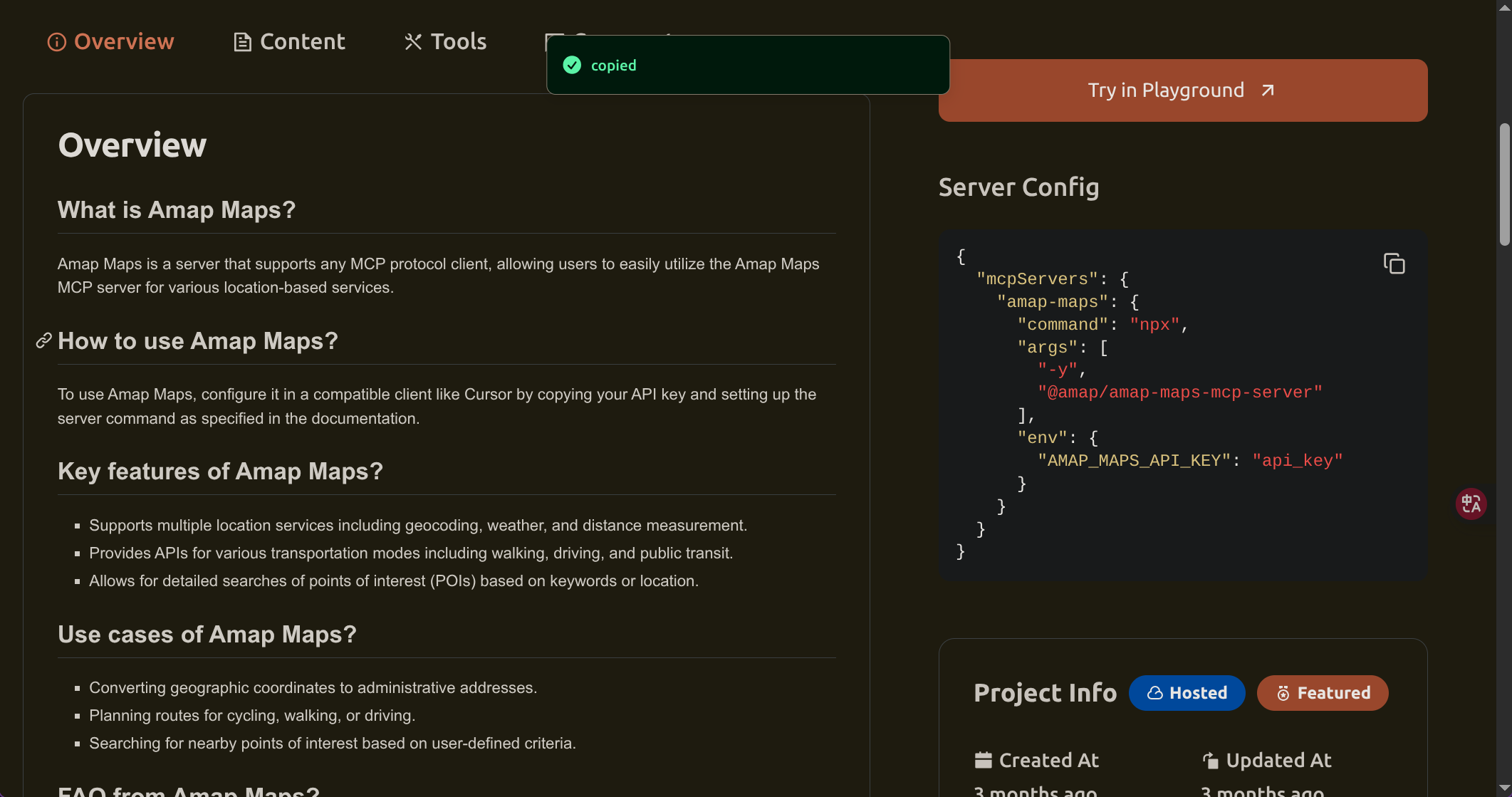

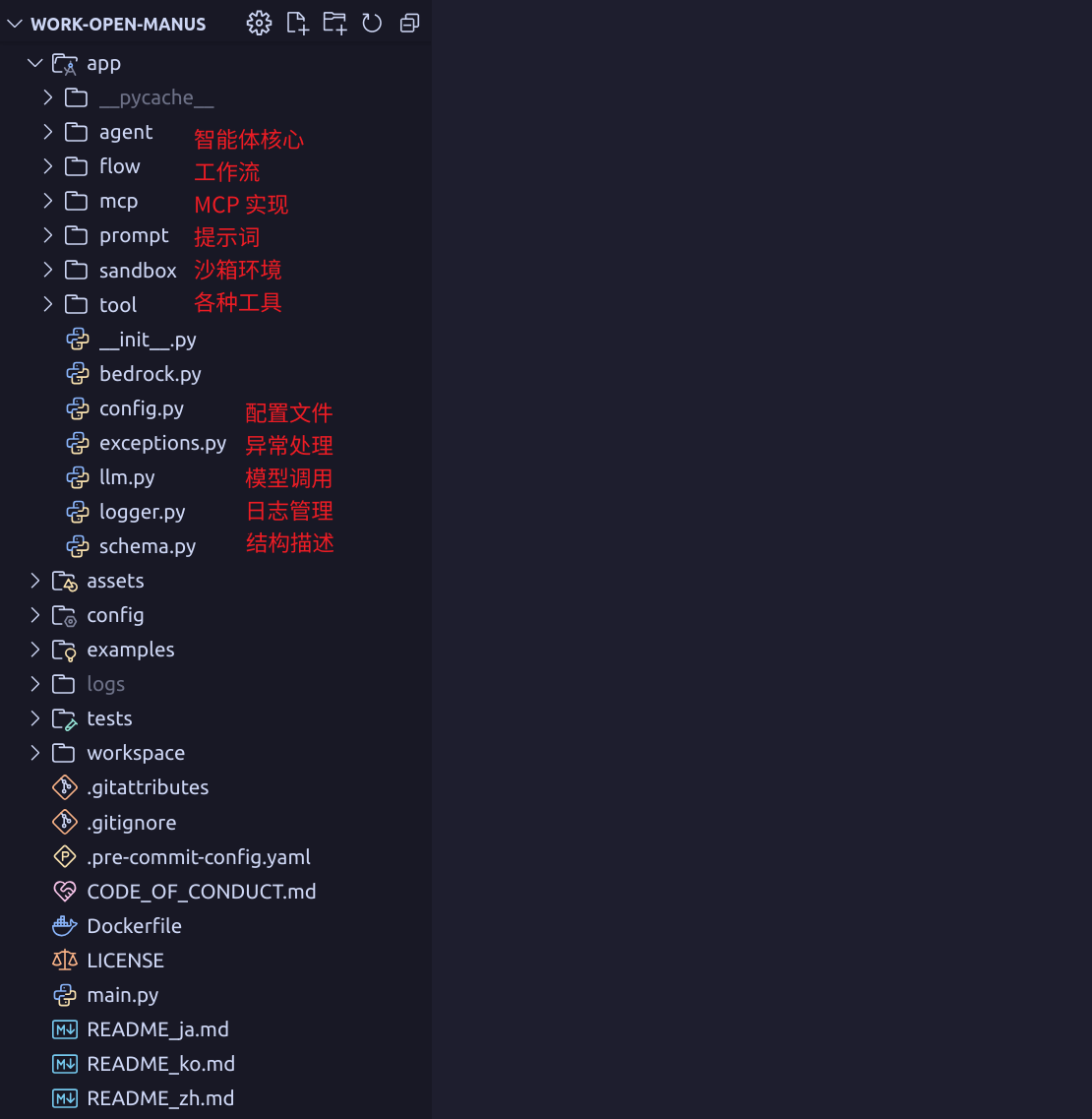

API接口等外部服务,极大地增强了其解决实际问题的能力。当然,MCP也可以算是工具调用的一种。

重要

补充:“其他重要技术”其实反倒在本篇文档中重点进行讲解。

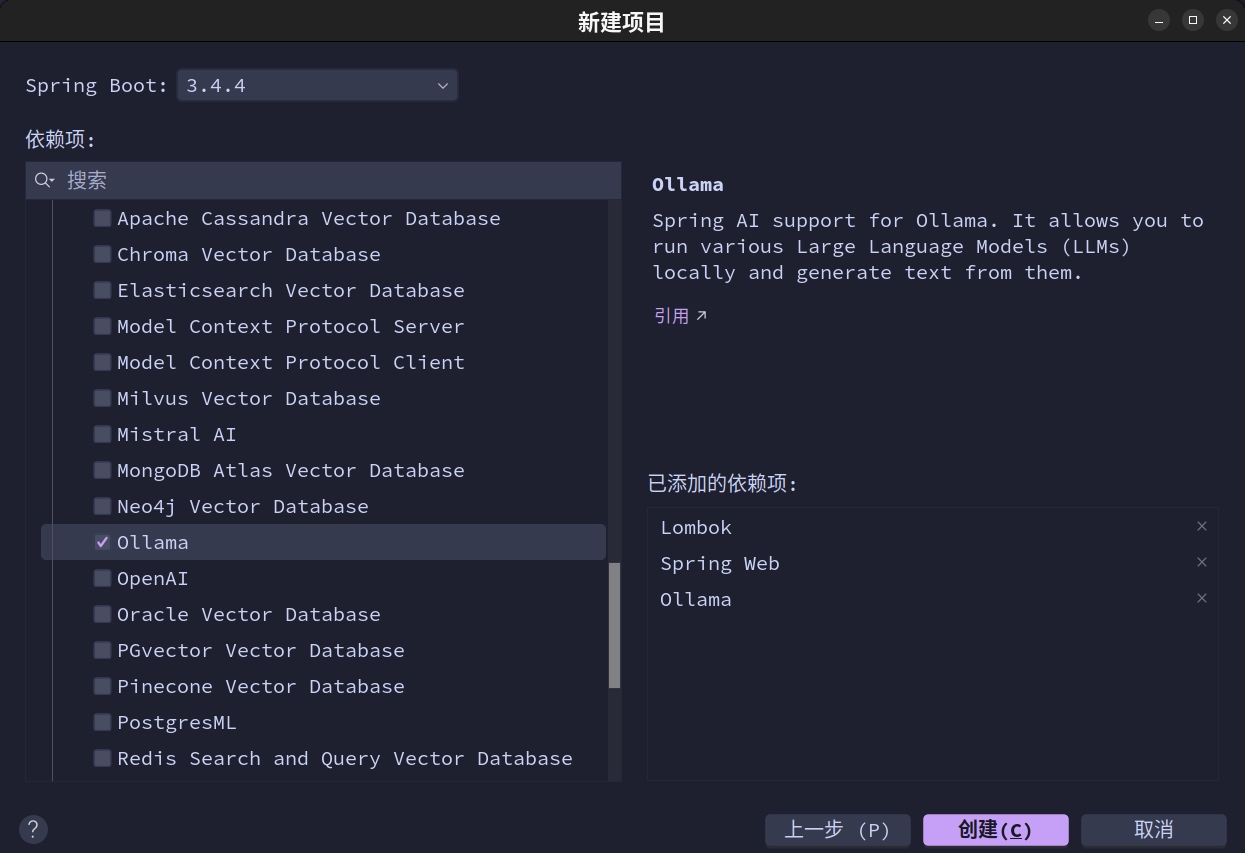

3.2.依赖安装

Spring AI 的核心依赖分为里程版本和快照版本,这里我们采用更加稳定的里程版本。并且建立项目最好使用 Java21 + Spring Boot3.4.4,这是官方文档中(2025.04.22)提到的版本,我接下来的测试也会使用这个版本。

我们直接使用 IDEA 默认提供的就可以,不用自己再引入依赖了。

我把我的依赖交给您阅读,您可以查阅一下。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<!-- 元数描述 -->

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<packaging>jar</packaging>

<name>work-multilingual-ai</name>

<description>work-multilingual-ai</description>

<url>https://github.com/limou3434</url>

<licenses>

<license>

<name>MIT License</name>

<url>https://opensource.org/licenses/MIT</url>

<distribution>repo</distribution>

</license>

</licenses>

<!-- 标识描述 -->

<groupId>cn.com.edtechhub</groupId>

<artifactId>work-multilingual-ai</artifactId>

<version>0.0.1</version>

<!-- 版本描述 -->

<properties>

<java.version>21</java.version>

<spring-ai.version>1.0.0-M7</spring-ai.version>

</properties>

<!-- 继承描述 -->

<parent>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>

<version>3.4.4</version>

<relativePath/>

</parent>

<!-- 依赖描述 -->

<dependencyManagement>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>org.springframework.ai</groupId>

<artifactId>spring-ai-bom</artifactId>

<version>${spring-ai.version}</version>

<type>pom</type>

<scope>import</scope>

</dependency>

</dependencies>

</dependencyManagement>

<dependencies>

<!-- Spring: https://spring.io/ -->

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.ai</groupId>

<artifactId>spring-ai-starter-model-ollama</artifactId>

</dependency>

<!-- Lombok: https://projectlombok.org/ -->

<dependency>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

<optional>true</optional>

</dependency>

</dependencies>

<!-- 插件描述 -->

<build>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>

<configuration>

<annotationProcessorPaths>

<path>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

</path>

</annotationProcessorPaths>

</configuration>

</plugin>

<plugin>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

<configuration>

<excludes>

<exclude>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

</exclude>

</excludes>

</configuration>

</plugin>

</plugins>

</build>

</project>这里稍微解释一下,官方文档说有两种版本,一种是里程版本、一种是快照版本,这里我们延用 IDEA 给我们的版本就可以。

3.3.入门学习

接下来我开始围绕 Spring AI 提供的通信对象讲解相关的内容。

3.3.1.单个模型

在我们的 Spring AI 中有一个类 ChatClient,用于提供与 AI 模型通信的 Fluent API,它支持:

- 同步编程模型:您发一个消息,等

AI回复 - 流式编程模型:

AI边生成边返回,比如OpenAI的流式回复一样

重要

补充:Fluent API 是一种编程风格(不是框架、不是库),它通过方法链式调用来实现更可读、流畅、自然语言化的配置或构建逻辑。

该 Fluent API 具有构建提示词组成部分的方法 prompt(),后续链式调用的部分作为输入传递给 AI 模型。AI 模型处理两种主要类型的消息:

- 系统消息(由系统生成以指导对话)

- 用户消息(来自用户的直接输入)

这些消息通常包含占位符,这些占位符在运行时根据用户输入进行替换,以自定义 AI 模型对用户输入的响应。除了构建提示词内容外,还可以设置一些额外选项,例如模型名字、温度(随机性和创造性)等。

ChatClient 是使用 ChatClient.Builder 对象创建的。您可以把任何 ChatModel 接入 Spring Boot 中(本教程我们使用 Ollama),将获取自动配置的 ChatClient.Builder 实例,或者以编程方式创建一个实例。在最简单的用例中,创建一个原型 ChatClient.Builder bean 供您注入到您的类中,下面是检索对简单用户请求的 String 响应的简单示例。

这里我们开始我们第一次的实践,我决定使用 Spring AI + Ollama并且拉取语言模型开始,无他因为更好入门。在上面其实我们就接入了模型依赖,在引入 Spring AI 后引入了支持 Ollama 的依赖。

<dependency>

<groupId>org.springframework.ai</groupId>

<artifactId>spring-ai-starter-model-ollama</artifactId>

</dependency>然后我们需要部署一下 Ollama,这在之前的章节中提到过,这里留个 部署链接 给您即可,个人推荐使用 Docker 进行部署,并且推荐在 Docker 中使用宿主的 GPU 资源,并且一定要部署到 http://127.0.0.1:11434 中,同时在容器内部运行 ollama run llama3.2 拉取并运行模型。

然后配置我们的应用配置文件,简单配置一下就可以。

# 配置框架(使用 java -jar app.jar --spring.profiles.active=develop | release | production 来启动项目, 其中 release 有时间就拿来测试, 而 production 存储在 Github 上, 每次修改 Github 配置就需要刷新(这个有时间可以优化为无需重启))

spring:

## 配置环境

profiles:

active: ${SPRING_PROFILES_ACTIVE:develop} # 默认启动开发环境

## 配置名称

application:

name: work-multilingual-ai

## 配置智能

ai:

ollama:

base-url: http://127.0.0.1:11434

chat:

model: llama3.2 # DeepSeek-R1

# 配置服务

server:

## 项目名称

project-name: work-multilingual-ai

## 配置地址

address: 127.0.0.1

## 配置端口

port: 8000

## 配置路由

servlet:

context-path: /work_multilingual_ai_api # 这样所有接口都会带上前缀package cn.com.edtechhub.workmultilingualai;

import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.Map;

@RestController

public class ChatController {

private final ChatClient chatClient;

public ChatController(ChatClient.Builder chatClientBuilder) {

this.chatClient = chatClientBuilder.build(); // 这里自动加载了我们配置文件中写的模型类型

}

@GetMapping("/ai/generate")

public Map<String, String> generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

String result = chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content() // 将 AI 模型的响应作为 String 返回

;

if (result != null) {

return Map.of("generation", result);

}

return Map.of();

}

}重要

补充:如果您希望手动加载多种不同的模型,则可以使用 spring.ai.chat.client.enabled:false 关掉自动导入,然后在对应 Ollama 中拉取不同的模型,再参考 文档1 和 文档2 进行手动配置。

首先 文档1 说明了想要手动导入需要编写以下代码:

ChatModel myChatModel = /*...*/;

ChatClient.Builder builder = ChatClient.builder(this.myChatModel);

ChatClient chatClient = ChatClient.create(this.myChatModel);其实目的就是把我们的 chatClient 使用别的构造函数来手动构造。再根据 文档2 提供关于 ollama 的 ChatModel 构造过程。

var ollamaApi = new OllamaApi(); // 默认的请求地址就是 http://127.0.0.1:11434, 如果您的 ollama 部署在这个地址可以不用更换

var chatModel = OllamaChatModel.builder()

.ollamaApi(ollamaApi)

.defaultOptions(

OllamaOptions.builder()

.model(OllamaModel.MISTRAL) // 选择模型的地方, 可以自己重载枚举体, 也可以使用字符常量

.temperature(0.9)

.build())

.build();就可以手动来进行导入了。

package cn.com.edtechhub.workmultilingualai;

import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatModel;

import org.springframework.ai.ollama.OllamaChatModel;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaApi;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaOptions;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.Map;

@RestController

public class ChatController {

OllamaApi ollamaApi = new OllamaApi("http://127.0.0.1:11434");

ChatModel myChatModel = OllamaChatModel

.builder()

.ollamaApi(ollamaApi)

.defaultOptions(

OllamaOptions

.builder()

.model("DeepSeek-R1")

.temperature(0.9)

.build())

.build();

ChatClient.Builder builder = ChatClient.builder(this.myChatModel);

ChatClient chatClient = ChatClient.create(this.myChatModel);

// private final ChatClient chatClient;

// public ChatController(ChatClient.Builder chatClientBuilder) {

// this.chatClient = chatClientBuilder.build(); // 这里自动加载了我们配置文件中写的模型类型

// }

@GetMapping("/ai/generate")

public Map<String, String> generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

String result = chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content() // 将 AI 模型的响应作为 String 返回

;

if (result != null) {

return Map.of("generation", result);

}

return Map.of();

}

}3.3.2.多个模型

由于我自己的项目需要支持多个模型,因此我这里稍微封装一下代码。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<!-- 元数描述 -->

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<packaging>jar</packaging>

<name>work-multilingual-ai</name>

<description>work-multilingual-ai</description>

<url>https://github.com/limou3434</url>

<licenses>

<license>

<name>MIT License</name>

<url>https://opensource.org/licenses/MIT</url>

<distribution>repo</distribution>

</license>

</licenses>

<!-- 标识描述 -->

<groupId>cn.com.edtechhub</groupId>

<artifactId>work-multilingual-ai</artifactId>

<version>0.0.1</version>

<!-- 版本描述 -->

<properties>

<java.version>21</java.version>

<spring-ai.version>1.0.0-M7</spring-ai.version>

</properties>

<!-- 继承描述 -->

<parent>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>

<version>3.4.4</version>

<relativePath/>

</parent>

<!-- 依赖描述 -->

<dependencyManagement>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>org.springframework.ai</groupId>

<artifactId>spring-ai-bom</artifactId>

<version>${spring-ai.version}</version>

<type>pom</type>

<scope>import</scope>

</dependency>

</dependencies>

</dependencyManagement>

<dependencies>

<!-- Spring: https://spring.io/ -->

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.ai</groupId>

<artifactId>spring-ai-starter-model-ollama</artifactId>

</dependency>

<!-- Lombok: https://projectlombok.org/ -->

<dependency>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

<optional>true</optional>

</dependency>

</dependencies>

<!-- 插件描述 -->

<build>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>

<configuration>

<annotationProcessorPaths>

<path>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

</path>

</annotationProcessorPaths>

</configuration>

</plugin>

<plugin>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

<configuration>

<excludes>

<exclude>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

</exclude>

</excludes>

</configuration>

</plugin>

</plugins>

</build>

</project># 配置框架(使用 java -jar app.jar --spring.profiles.active=develop | release | production 来启动项目, 其中 release 有时间就拿来测试, 而 production 存储在 Github 上, 每次修改 Github 配置就需要刷新(这个有时间可以优化为无需重启))

spring:

## 配置环境

profiles:

active: ${SPRING_PROFILES_ACTIVE:develop} # 默认启动开发环境

## 配置名称

application:

name: work-multilingual-ai

## 配置智能

ai:

chat:

client:

enabled: false # 是否允许自动导入模型

ollama:

base-url: http://127.0.0.1:11434 # ollama 部署地址

chat:

model: DeepSeek-R1 # ollama 默认自动导入的具体模型

# 配置服务

server:

## 项目名称

project-name: work-multilingual-ai

## 配置地址

address: 127.0.0.1

## 配置端口

port: 8000

## 配置路由

servlet:

context-path: /work_multilingual_ai_api # 这样所有接口都会带上前缀package cn.com.edtechhub.workmultilingualai;

import lombok.Data;

import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatModel;

import org.springframework.ai.ollama.OllamaChatModel;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaApi;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaOptions;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.Map;

@Data

class ChatClientUtils {

/**

* 部署地址

*/

static private final String ollamaBaseUrl = "http://127.0.0.1:11434";

/**

* 模型种类

*/

static String models = "DeepSeek-R1";

/**

* 模型温度

*/

static double temperature = 0.8;

/**

* 创建客户对象

*/

static public ChatClient getChatClient() {

ChatModel chatModel = OllamaChatModel // 构建模型

.builder()

.ollamaApi(new OllamaApi(ollamaBaseUrl))

.defaultOptions(

OllamaOptions

.builder()

.model(models)

.temperature(temperature)

.build())

.build();

ChatClient.Builder builder = ChatClient.builder(chatModel); // 这句先保留

return ChatClient.create(chatModel); // 客户对象

}

}

@RestController

public class ChatController {

private final ChatClient chatClient = ChatClientUtils.getChatClient();

@GetMapping("/ai/generate")

public String generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content();

}

}这样我只需要使用 geter/seter 就可以自由调配我的模型以及相关参数。

3.3.3.获取令牌

ChatClient 提供 chatResponse() 以获取详细的 token 等重要信息,在上述代码控制类中添加下面的新方法。

@GetMapping("/ai/chat_response")

public ChatResponse chatResponse(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您知道米哈游么?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.chatResponse(); // 内部包含 token

}3.3.4.结构输出

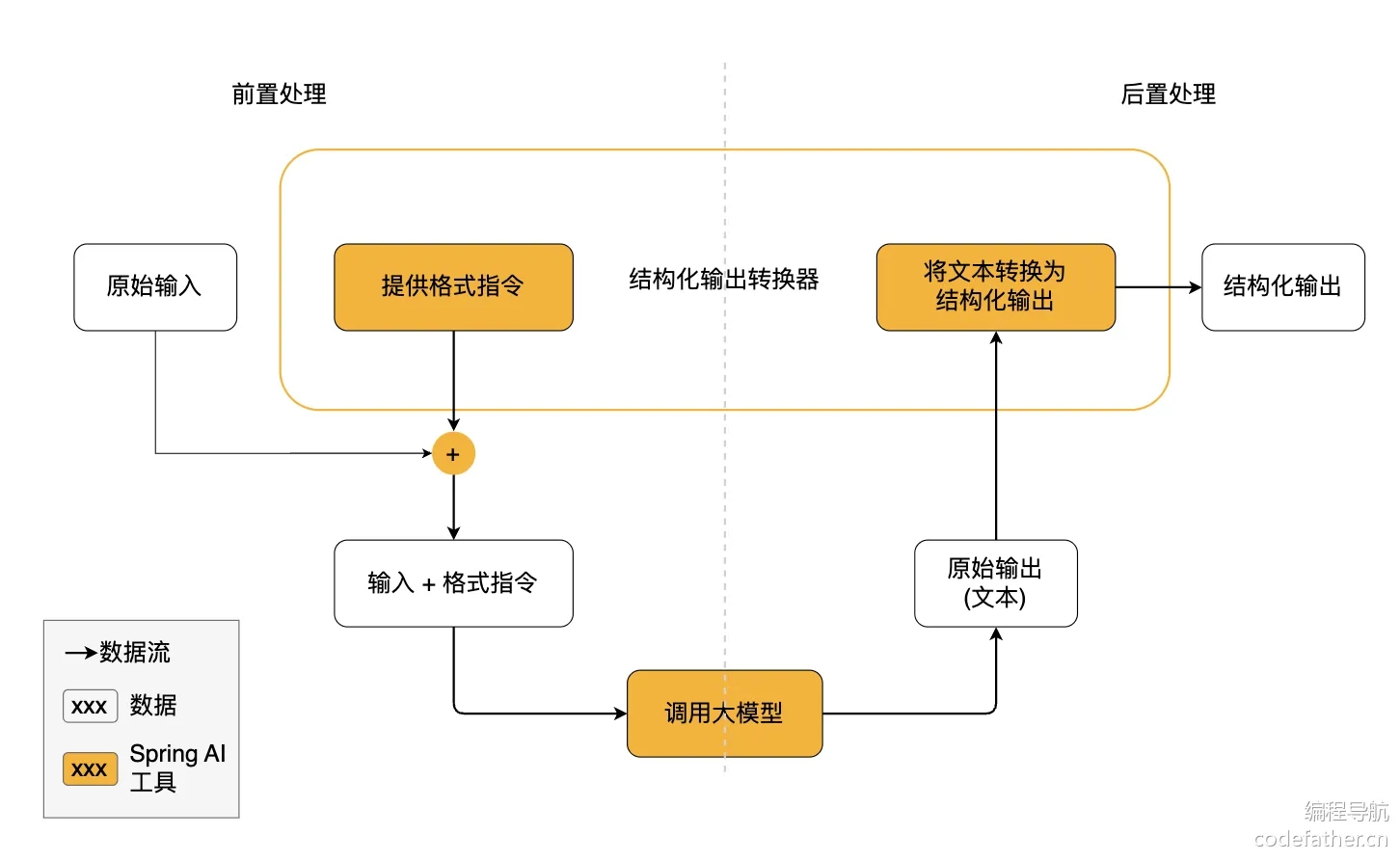

ChatClient 提供 entity() 运行响应字符映射到实体中,虽然 Spring AI 支持您这么做,但需要模型本身支持...

结构化输出转换器在大模型调用前后都发挥作用:

- 调用前:转换器会在提示词后面附加格式指令,明确告诉模型应该生成何种结构的输出,引导模型生成符合指定格式的响应

- 调用后:转换器将模型的文本输出转换为结构化类型的实例,比如将原始文本映射为

JSON、XML或其他特定数据结构

警告

警告:注意,结构化输出转换器只是 尽最大努力 将模型输出转换为结构化数据,AI 模型不保证一定按照要求返回结构化输出。有些模型可能无法理解提示词或无法按要求生成结构化输出。建议在程序中实现验证机制或者异常处理机制来确保模型输出符合预期。

public record ActorFilms(String actor, List<String> movies) {} // 只存数据的类, 存储作者和电影作品

@GetMapping("/ai/entity")

public ActorFilms entity(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "成龙有哪些电影?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.system("请您严格只用JSON格式回答,禁止输出任何解释、注释、额外内容,例如<think>标签、说明文字等。返回内容必须符合结构:{\"actor\": \"\", \"movies\": [\"\", \"\"]},也不准使用 markdown") // 系统消息

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.entity(ActorFilms.class); // Spring AI 结构化输出依赖模型自己是否支持严格 json, 当前的模型很难这么干...

}不过值得注意的是,只有部分模型是支持结构输出的,我测试了一下,您可以使用 mistral 来进行测试。

重要

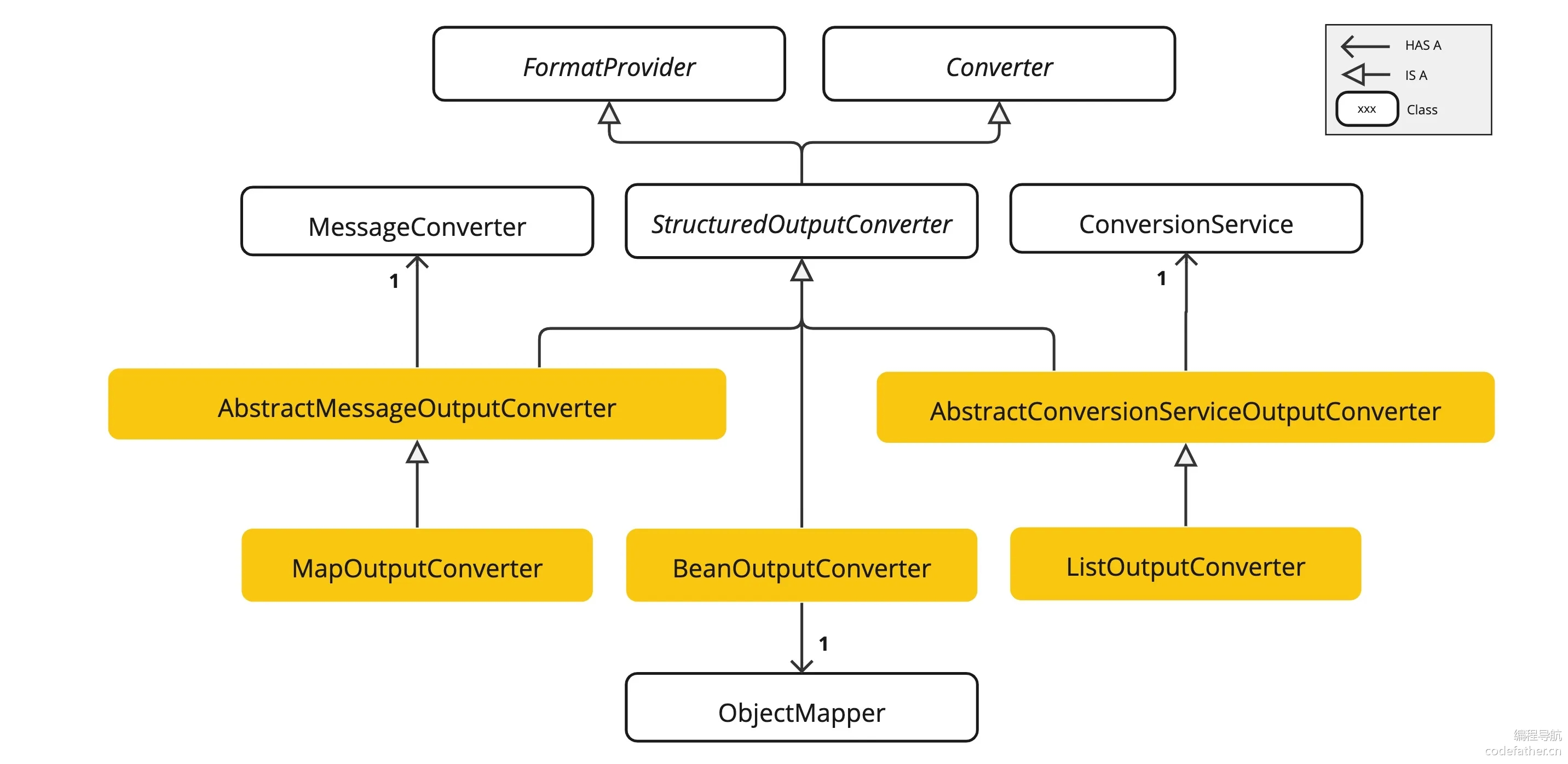

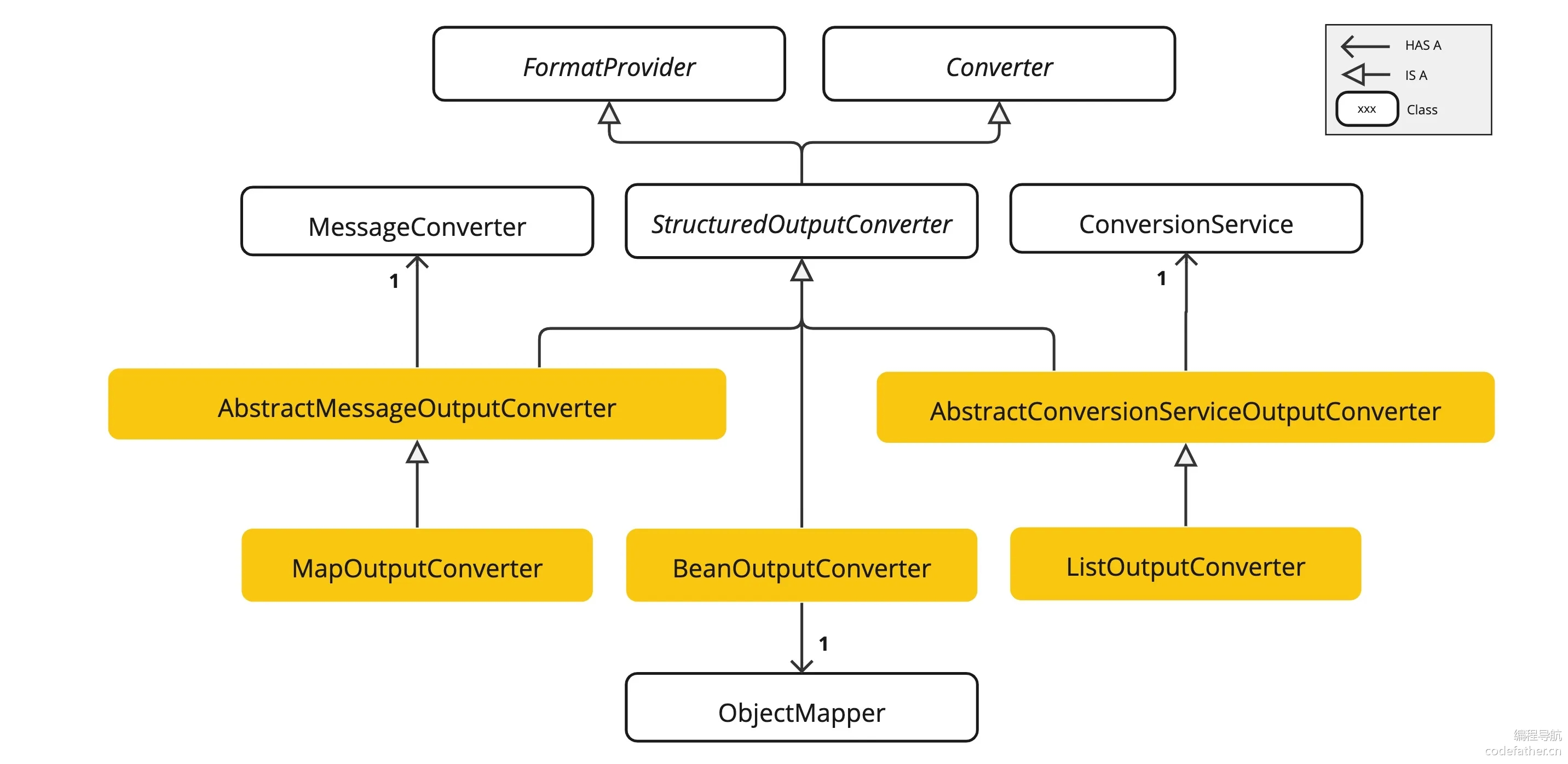

补充:不过这里的原理值得我们探究一下。结构化输出转换器 StructuredOutputConverter 接口允许开发者获取结构化输出,例如将输出映射到 Java 类或值数组。接口定义如下:

public interface StructuredOutputConverter<T> extends Converter<String, T>, FormatProvider {

... FormatProvider(...) // 该接口提供特定的"格式指令"传给 AI 模型

... Converter<String, T>(...) // 该接口负责将模型的文本输出转换为指定的目标类型 T

}而 Spring AI 根据这个接口声明实现了以下几种转化器:

AbstractConversionServiceOutputConverter:提供预配置的GenericConversionService,用于将LLM输出转换为所需格式AbstractMessageOutputConverter:支持Spring AI Message的转换BeanOutputConverter:用于将输出转换为Java Bean对象(基于ObjectMapper实现)MapOutputConverter:用于将输出转换为Map结构ListOutputConverter:用于将输出转换为List结构

了解了 API 设计后,再来进一步剖析一遍结构化输出的工作流程:

在调用大模型之前,

FormatProvider为AI模型提供特定的格式指令,使其能够生成可以通过Converter转换为指定目标类型的文本输出Your response should be in JSON format. The data structure for the JSON should match this Java class: java.util.HashMap Do not include any explanations, only provide a RFC8259 compliant JSON response following this format without deviation. 翻译为: 您的回答应为 JSON 格式。 JSON 的数据结构应与以下 Java 类匹配:java.util.HashMap。 不要包含任何解释,仅提供符合 RFC8259 标准的 JSON 响应,并严格按照此格式输出,不得偏离。通常使用

PromptTemplate将格式指令附加到用户输入的末尾(这个东西我们后面会详细解释,是一个类似JSP的东西)// 创建一个转化器实例 StructuredOutputConverter outputConverter = ...; // 用户输入, 包含一个 “format” 模板占位符 String userInputTemplate = """ ... 用户文本输入 ... {format} """ ; // 用转换器的格式替换 “format” 模板占位符 Prompt prompt = new Prompt( new PromptTemplate( this.userInputTemplate, Map.of(..., "format", outputConverter.getFormat()) ).createMessage()) ;其中

Converter负责将模型的输出文本转换为指定类型的实例

image-20250624182132918 官方文档提供了很多转换示例,我们如果不关注上面细节的话,最终就是调用

.entity()来实现结构转化对于自定义的类或

Java的类,直接使用.entity(自定义类的实例)即可// 定义一个记录类 record ActorsFilms(String actor, List<String> movies) {} // 使用高级 ChatClient API ActorsFilms actorsFilms = ChatClient.create(chatModel).prompt() .user("Generate 5 movies for Tom Hanks.") .call() .entity(ActorsFilms.class) ;对于比较复杂的自定义对象列表,需要添加构造函数

ParameterizedTypeReference()来指定更加复杂的目标// 可以转换为对象列表 List<ActorsFilms> actorsFilms = ChatClient.create(chatModel).prompt() .user("Generate the filmography of 5 movies for Tom Hanks and Bill Murray.") .call() .entity(new ParameterizedTypeReference<List<ActorsFilms>>() {}) ; // 可以转换为对象集合 Map<String, Object> result = ChatClient.create(chatModel).prompt() .user(u -> u.text("Provide me a List of {subject}") .param("subject", "an array of numbers from 1 to 9 under they key name 'numbers'")) .call() .entity(new ParameterizedTypeReference<Map<String, Object>>() {}) ;若是需要转化为字符串列表则可以添加构造函数

ListOutputConverter()来得到List<String> flavors = ChatClient.create(chatModel).prompt() .user(u -> u.text("List five {subject}") .param("subject", "ice cream flavors")) .call() .entity(new ListOutputConverter(new DefaultConversionService())) ;

最后根据 官方文档,以下 AI 模型已经过测试,支持 List、Map、 Bean 的结构化输出:

| AI 模型 | 示例测试代码 |

|---|---|

| OpenAI | OpenAiChatModelIT |

| Anthropic Claude 3 | AnthropicChatModelIT.java |

| Azure OpenAI | AzureOpenAiChatModelIT.java |

| Mistral AI | MistralAiChatModelIT.java |

| Ollama | OllamaChatModelIT.java |

| Vertex AI Gemini | VertexAiGeminiChatModelIT.java |

值得一提的是,一些 AI 模型提供了专门的 内置 JSON 模式,用于生成结构化的 JSON 输出,大家无需关注实现细节,只需要知道:内置 JSON 模式可以确保模型生成的响应严格符合 JSON 格式,提高结构化输出的可靠性。

- OpenAI:提供了

JSON_OBJECT和JSON_SCHEMA响应格式选项 - Azure OpenAI:通过设置

{ "type": "json_object" }启用JSON模式 - Ollama:提供

format选项,目前接受的唯一值是json - Mistral AI:提供

responseFormat选项,设置为{ "type": "json_object" }启用JSON模式

3.3.5.流式响应

ChatClient 提供 stream() 允许在请求模型时进行流式响应,也就是说允许 流式/异步方式 获取响应内容(也就是常见的打字机效果),而不是一次性获取全部结果,而之前使用 call() 则是同步响应。不过要使用流式响应,需要把返回值类型修改一下。

@GetMapping("/ai/generate_flux")

public void generateFlux(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您认识乔丹么?") String message) {

Flux<String> result = chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.stream() // 向 AI 模型发送请求

.content();

result.subscribe(line -> {

System.out.println("收到一段响应:" + line); // 可以进一步考虑使用 WebSocket

});

}3.3.6.默认选项

上面有使用过系统文本 system() 和用户文本 user(),和我们之前的基本知识预期一样。其中在 @Configuration 类中创建具有默认系统文本的 ChatClient 可以简化运行时代码。通过设置默认值,您只需在调用 ChatClient 时指定用户文本,无需为运行时代码路径中的每个请求设置系统文本,不过您也可以选择自己覆盖。我们需要升级一下我们的工具类。

package cn.com.edtechhub.workmultilingualai;

import lombok.Data;

import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatModel;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatResponse;

import org.springframework.ai.ollama.OllamaChatModel;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaApi;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaOptions;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import reactor.core.publisher.Flux;

import java.util.List;

@Data

class ChatClientUtils {

/**

* 部署地址

*/

static private final String ollamaBaseUrl = "http://127.0.0.1:11434";

/**

* 模型种类

*/

static String models = "DeepSeek-R1";

/**

* 模型温度

*/

static double temperature = 0.8;

/**

* 默认系统消息

*/

static String defaultSystem = "您是一名猫娘,所有的回答都需要带上“喵”才能结束";

/**

* 创建客户对象

*/

static public ChatClient getChatClient() {

ChatModel chatModel = OllamaChatModel // 构建模型对象

.builder()

.ollamaApi(new OllamaApi(ollamaBaseUrl))

.defaultOptions(

OllamaOptions

.builder()

.model(models)

.temperature(temperature)

.build())

.build();

return ChatClient

.builder(chatModel) // 载入模型

.defaultSystem(defaultSystem) // 设置默认系统消息

.build(); // 构建客户端对象

}

}

@RestController

public class ChatController {

private final ChatClient chatClient = ChatClientUtils.getChatClient();

@GetMapping("/ai/generate")

public String generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content();

}

@GetMapping("/ai/chat_response")

public ChatResponse chatResponse(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您知道米哈游么?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.chatResponse(); // 内部包含 token

}

public record ActorFilms(String actor, List<String> movies) {

} // 只存数据的类, 存储作者和电影作品

@GetMapping("/ai/entity")

public ActorFilms entity(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "成龙有哪些电影?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.system("请您严格只用JSON格式回答,禁止输出任何解释、注释、额外内容,例如<think>标签、说明文字等。返回内容必须符合结构:{\"actor\": \"\", \"movies\": [\"\", \"\"]},也不准使用 markdown") // 系统消息

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.entity(ActorFilms.class); // Spring AI 结构化输出依赖模型自己是否支持严格 json, 当前的模型很难这么干...

}

@GetMapping("/ai/generate_flux")

public void generateFlux(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您认识乔丹么?") String message) {

Flux<String> result = chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.stream() // 向 AI 模型发送请求

.content();

result.subscribe(line -> {

System.out.println("收到一段响应:" + line); // 可以进一步考虑使用 WebSocket

});

}

}系统默认提示词也支持使用模板来构造,设置后无论是否加上 system() 都会设置这个默认系统消息,再次升级一下我们的工具类。

package cn.com.edtechhub.workmultilingualai;

import lombok.Data;

import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatModel;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatResponse;

import org.springframework.ai.ollama.OllamaChatModel;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaApi;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaOptions;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import reactor.core.publisher.Flux;

import java.util.List;

@Data

class ChatClientUtils {

/**

* 部署地址

*/

static private final String ollamaBaseUrl = "http://127.0.0.1:11434";

/**

* 模型种类

*/

static String models = "DeepSeek-R1";

/**

* 模型温度

*/

static double temperature = 0.8;

/**

* 默认系统消息

*/

static String defaultSystem = "您是一名{role},所有的回答都需要带上“{text}”才能结束";

/**

* 创建客户对象

*/

static public ChatClient getChatClient() {

ChatModel chatModel = OllamaChatModel // 构建模型对象

.builder()

.ollamaApi(new OllamaApi(ollamaBaseUrl))

.defaultOptions(

OllamaOptions

.builder()

.model(models)

.temperature(temperature)

.build())

.build();

return ChatClient

.builder(chatModel) // 载入模型

.defaultSystem(defaultSystem) // 设置默认系统消息(无论是否加上 system() 都会设置这个默认系统消息)

.build(); // 构建客户端对象

}

}

@RestController

public class ChatController {

private final ChatClient chatClient = ChatClientUtils.getChatClient();

@GetMapping("/ai/generate")

public String generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content();

}

@GetMapping("/ai/chat_response")

public ChatResponse chatResponse(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您知道米哈游么?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.chatResponse(); // 内部包含 token

}

public record ActorFilms(String actor, List<String> movies) {

} // 只存数据的类, 存储作者和电影作品

@GetMapping("/ai/entity")

public ActorFilms entity(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "成龙有哪些电影?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.system("请您严格只用JSON格式回答,禁止输出任何解释、注释、额外内容,例如<think>标签、说明文字等。返回内容必须符合结构:{\"actor\": \"\", \"movies\": [\"\", \"\"]},也不准使用 markdown") // 系统消息

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.entity(ActorFilms.class); // Spring AI 结构化输出依赖模型自己是否支持严格 json, 当前的模型很难这么干...

}

@GetMapping("/ai/generate_flux")

public void generateFlux(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您认识乔丹么?") String message) {

Flux<String> result = chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.stream() // 向 AI 模型发送请求

.content();

result.subscribe(line -> {

System.out.println("收到一段响应:" + line); // 可以进一步考虑使用 WebSocket

});

}

@GetMapping("/ai/generate_dog")

public String generateCat(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.system(

sp -> sp

.param("role", "狗娘")

.param("text", "汪")

) // 填写系统消息模板

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content();

}

}重要

补充:还支持以下默认选项。

defaultOptions(ChatOptions chatOptions):传入ChatOptions类中定义的可移植选项或特定于模型的选项,例如OpenAiChatOptions中的选项。有关特定于模型的ChatOptions实现的更多信息,请参阅 JavaDocs。defaultFunction(String name, String description, java.util.function.Function<I, O> function):该名称用于在用户文本中引用函数。该描述解释了函数的用途,并帮助AI模型选择正确的函数以获得准确的响应。function参数是模型将在必要时执行的Java函数实例。defaultFunctions(String… functionNames):在应用程序上下文中定义的'java.util.Function'的bean名称。defaultUser(String text),defaultUser(Resource text),defaultUser(Consumer<UserSpec> userSpecConsumer):这些方法允许您定义用户文本。Consumer<UserSpec>允许您使用 lambda 指定用户文本和任何默认参数。defaultAdvisors(Advisor… advisor):顾问程序允许修改用于创建提示的数据。QuestionAnswerAdvisor实现通过在提示后附加与用户文本相关的上下文信息Retrieval Augmented Generation来启用模式。defaultAdvisors(Consumer<AdvisorSpec> advisorSpecConsumer):此方法允许您定义一个Consumer以使用AdvisorSpec配置多个advisor。顾问可以修改用于创建最终Prompt的数据。Consumer<AdvisorSpec>允许您指定一个lambda来添加顾问,例如QuestionAnswerAdvisor,它支持Retrieval Augmented Generation根据用户文本在提示中附加相关上下文信息。defaultTools()提供默认工具,关于工具调用后面会提及。

3.3.7.提示模板

前面有简单使用过模板的概念,这里再进行对模板使用的研究。从我个人的实践上来说,对于系统提示词语一般直接使用 .system(sp -> sp.param("模板词1", "模板值1").param("模板词2", "模板值2")) 即可,但是用户提示词还是推荐使用 PromptTemplate,这是因为对比起来,用户提示词更加灵活多变。

实际使用中,通常都是使用 PromptTemplate 所创建的实例,填充模板值后,再结合对应的 .prompt() 即可。因此这些实例可以被不断复用,我们完全可以写一个通用的提示词模板,然后根据不同情况进行选择。

下面是最小的使用示例:

// 定义提示模板

String template = "您好, {name} 今天是 {day}, 天气 {weather}。";

// 创建模板对象

PromptTemplate promptTemplate = newPromptTemplate(template);

// 映射模板变量

Map<String, Object> variables = new HashMap<>();

variables.put("name", "鱼皮");

variables.put("day", "星期一");

variables.put("weather", "晴朗");

// 生成最终提示

String prompt = promptTemplate.render(variables);

// 结果: "您好, limou3434 今天是 星期一, 天气 晴朗。"不过总结来说,提示模板的主要作用有:

- 动态个性化交互:根据用户信息、上下文或业务规则定制提示词

- 多语言支持:使用相同的变量但不同的模板文件支持多种语言

A/B测试:轻松切换不同版本的提示词进行效果对比- 提示词版本管理:将提示词外部化,便于版本控制和迭代优化(时的支持外部文件传入提示词模板)

重要

补充:这里可以稍微理解一下提示模板的实现原理。PromptTemplate 底层使用了 OSS StringTemplate 引擎,这是一个强大的模板引擎,专注于文本生成。在 Spring AI 中,PromptTemplate 类实现了 PromptTemplateActions 接口,这些接口提供了不同类型的模板操作功能,使其既能生成普通文本,也能生成结构化的消息。

不过除了 Spring AI 提供的最基本的模板类,还有一些专用的模板类。

SystemPromptTemplate:用于系统消息,设置AI的行为和背景AssistantPromptTemplate:用于助手消息,用于设置AI回复的结构FunctionPromptTemplate:目前没用

这些专用模板类让开发者能更清晰地表达不同类型消息的意图,比如系统消息模板能够快速构造系统 Prompt。

// 获取系统提示词(填充模板)

String systemText = "您是一个有用的人工智能助手,帮助人们找到信息,并且必须使用中文回答。您的名字是{name}您应该用您的名字和{voice}的方式回复用户的请求。";

String name = "小明";

String voice = "教师";

SystemPromptTemplate systemPromptTemplate = new SystemPromptTemplate(systemText);

Message systemMessage = systemPromptTemplate.createMessage(

Map.of("name", name, "voice", voice)

);

// 获取用户提示词(直接填充)

String userText = "告诉我三个提高情商的方法。";

Message userMessage = new UserMessage(userText);

// 获取响应

Prompt prompt = new Prompt(List.of(systemMessage, userMessage)); // 最好是系统提示在前用户提示在后

ChatResponse response = chatClient

.prompt(prompt)

.call()

.chatResponse();

if (response != null) {

log.debug("[TEST] 回答 {}", response.getResult().getOutput().getText());

}重要

补充:这里补充一个关于 Message 的解释,可能会有人认为这是一个类,但其实这是一个接口,定义如下:

//

// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA

// (powered by FernFlower decompiler)

//

package org.springframework.ai.chat.messages;

import org.springframework.ai.model.Content;

public interface Message extends Content {

MessageType getMessageType();

}其本身是不存储数据的,需用开发者或 Spring AI 内置的实现类实现这个接口,并且在实现类内部存储数据。接口内部唯一需要实现的就是获取消息的类型。这个接口同时又继承了另外一个接口 Content,这个接口主要是用来让开发者实现获取自己的实现类中存储数据的文本信息和元数信息。

//

// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA

// (powered by FernFlower decompiler)

//

package org.springframework.ai.model;

import java.util.Map;

public interface Content {

String getText();

Map<String, Object> getMetadata();

}这样所有的 Message 实现的实现类既可以是一条消息也可以是一条内容,而我们的消息列表 List<Message> 又可以接受多种实现类实例。

而实际上使用 .system()/.user() 等价于使用 SystemMessage/UserMessage。

之前我们提到过,提示词模板可以使用外部文件来导入,这里简单使用一下。

// 从类路径资源加载系统提示模板

@Value("classpath:/prompts/system-message.st") // 在 resources 下放置文件 /prompts/system-message.st 即可被读取

private Resource systemResource;

// 直接使用资源创建模板

SystemPromptTemplate systemPromptTemplate = new SystemPromptTemplate(systemResource);3.3.8.顾问处理

Spring AI 为配置 Advisors, 顾问 提供了 AdvisorSpec 接口,用于在 AI 请求发出前,插入上下文、补充数据、改写提示词。类似于 AOP 里的拦截器。您可以在调用大语言模型前后,插入逻辑。

ChatClient Fluent API 提供了用于配置顾问的 AdvisorSpec 接口。直白点它就是一个 Lambda 配置器,用于设置运行时传给 Advisor 的参数。

interface AdvisorSpec {

AdvisorSpec param(String k, Object v); // 添加单个参数

AdvisorSpec params(Map<String, Object> p); // 添加多个参数

AdvisorSpec advisors(Advisor... advisors); // 将一个 advisor 添加到链

AdvisorSpec advisors(List<Advisor> advisors); // 将多个 advisor 添加到链

}在调用 AI 前和调用 AI 后作一些额外处理可以更加动态,例如:

- 调用

AI前改写一下提示词,作一些优化或者检查是否安全 - 调用

AI后记录一下日志,处理以下返回的结果 - ...

简单使用的话,可以利用前面提到的 defaultAdvisors() 来做默认顾问处理,关于顾问可以处理的参数则需要查阅官方文档(例如下一小节的日志记录和下下小节的记忆功能其就是利用热插拔的顾问来实现的)。

var chatClient = ChatClient.builder(chatModel)

.defaultAdvisors(

new MessageChatMemoryAdvisor(chatMemory), // 对话记忆 advisor

new QuestionAnswerAdvisor(vectorStore) // RAG 检索增强 advisor

)

.build();

String response = this.chatClient.prompt()

// 对话时动态设定拦截器参数,比如指定对话记忆的 id 和长度

.advisors(advisor -> advisor

.param("chat_memory_conversation_id", "678")

.param("chat_memory_response_size", 100))

.user(userText)

.call()

.content();实际开发中,往往我们会用到多个拦截器,组合在一起相当于一条拦截器链条(这是责任链模式的设计思想)。每个拦截器是有顺序的,但却是通过 getOrder() 方法来获取到顺序,得到的值越低,越优先执行。而不是简单的按照代码的编写顺序来决定的。

var chatClient = ChatClient.builder(chatModel)

.defaultAdvisors(

new MessageChatMemoryAdvisor(chatMemory), // 对话记忆 advisor

new QuestionAnswerAdvisor(vectorStore) // RAG 检索增强 advisor

)

.build();不过我们怎么自己实现顾问呢?这官方文档写得有点怪异,我基于个人的理解来写这件事:

- 首先顾问相关的

API有两种使用场景- 非流场景:用

CallAroundAdvisor接口和CallAroundAdvisorChain接口(Advisor链管理器,按顺序依次执行多个CallAroundAdvisor) - 流式场景:用

StreamAroundAdvisor接口和StreamAroundAdvisorChain恶口(Advisor链管理器,按顺序依次执行多个StreamAroundAdvisor)

- 非流场景:用

- 还有两个核心数据结构,这两个结构中都包含了一个共享对象

AdvisorContext,用来让整个Advisor链之间共享数据AdvisedRequest:代表用户提交的请求体AdvisedResponse:代表最终聊天的响应体

- 实现

CallAroundAdvisor接口或StreamAroundAdvisor接口来自定义您的顾问,比如检查prompt、修改prompt,甚至可以阻止请求继续下去。 - 当然我们可以选择两个接口一起实现在一个类中,让这个类最终形成的顾问支持非流场景和流式场景

- 如果查看源代码,就可以发现,实际上两个接口内部都各自只有一个方法,我们需要实现这些方法,不过我们需要理解一下方法的参数,第一个参数就是之前的请求体,第二个参数就是管理器

重要

补充:这里简单描述一下 AdvisedRequest 的成员。

public record AdvisedRequest(

ChatModel chatModel, // 要使用的大语言模型(如 OpenAI、Azure 等)

String userText, // 用户输入的文本(模板字符串)

String systemText, // 系统提示词(可选,也是模板字符串)

ChatOptions chatOptions, // 模型配置(温度、top_p 等)

List<Message> messages, // 完整的历史消息(含 system、user、assistant)

Map<String, Object> userParams, // 用户输入模板参数(如 {name} => "limou")

Map<String, Object> systemParams, // 系统输入模板参数

List<Advisor> advisors, // 顾问(中间件链)

Map<String, Object> advisorParams, // 顾问参数(例如记忆 id)

Map<String, Object> adviseContext // 顾问之间共享的上下文数据

) { }重要

补充:这里给一个自定义顾问的应用例子,不过您需要想看后面的“日志记录”再来看这里。虽然 Spring AI 已经内置了 SimpleLoggerAdvisor 日志拦截器,但是以 Debug 级别输出日志,而默认 Spring Boot 项目的日志级别是 Info,所以看不到打印的日志信息。虽然可以调整日志等级,但是还是有可能可能不符合我们的要求,我们需要自己设计日志。

// 自定义的日志顾问

package cn.com.edtechhub.workdatealive.manager.ai;

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import org.jetbrains.annotations.NotNull;

import org.springframework.ai.chat.client.advisor.api.*;

import reactor.core.publisher.Flux;

/**

* 自定义日志 Advisor

* 打印 info 级别日志、只输出单次用户提示词和 AI 回复的文本

*/

@Slf4j

public class LoggerAdvisor implements CallAroundAdvisor, StreamAroundAdvisor {

/**

* 实现非流顾问接口中的核心方法

*

* @param advisedRequest 请求体

* @param chain 调用链

* @return 响应体

*/

@NotNull

public AdvisedResponse aroundCall(@NotNull AdvisedRequest advisedRequest, CallAroundAdvisorChain chain) {

// 处理请求(前置处理)

AdvisedRequest modifiedRequest = this.before(advisedRequest);

// 通过顾问管理器把处理好的请求 modifiedRequest 交给下一个 Advisor 或最终的模型进行处理

AdvisedResponse response = chain.nextAroundCall(modifiedRequest);

// 处理响应(后置处理)

return this.after(response);

}

/**

* 实现流式顾问接口中的核心方法

*

* @param advisedRequest 请求体

* @param chain 调用链

* @return 响应体

*/

@NotNull

public Flux<AdvisedResponse> aroundStream(@NotNull AdvisedRequest advisedRequest, StreamAroundAdvisorChain chain) {

// 处理请求(前置处理)

AdvisedRequest modifiedRequest = this.before(advisedRequest);

return chain

// 通过顾问管理器把处理好的请求 modifiedRequest 交给下一个 Advisor 或最终的模型进行处理

.nextAroundStream(modifiedRequest)

// 处理响应(后置处理)

.map(this::after);

}

/**

* 唯一标识符

*

* @return 标识符

*/

@NotNull

@Override

public String getName() {

return this.getClass().getSimpleName();

}

/**

* 调用优先级

*

* @return 优先级

*/

@Override

public int getOrder() {

return 0;

}

/**

* 前置处理

*

* @param advisedRequest 请求体

* @return 处理后的请求体

*/

private AdvisedRequest before(AdvisedRequest advisedRequest) {

log.debug("[LoggerAdvisor] 顾问调用前: {}", advisedRequest);

return advisedRequest;

}

/**

* 后置处理

*

* @param advisedResponse 响应体

* @return 处理后的响应体

*/

private AdvisedResponse after(AdvisedResponse advisedResponse) {

log.debug("[LoggerAdvisor] 顾问调用后: {}", advisedResponse);

return advisedResponse;

}

}3.3.8.日志记录

在 prompt() 后链式添加 .advisors(new SimpleLoggerAdvisor()),然后在配置文件中加上日志配置即可查阅模型被调用时的详细日志。

logging:

level:

org:

springframework:

ai:

chat:

client:

advisor: DEBUG重要

补充:还支持自定义日志。

SimpleLoggerAdvisor customLogger = new SimpleLoggerAdvisor(

request -> "Custom request: " + request.userText,

response -> "Custom response: " + response.getResult()

);3.3.9.聊天记忆

3.3.9.1.存储件中的记忆

ChatMemory 抽象允许您实现各种类型的内存以支持不同的用例,而消息的底层存储由 ChatMemoryRepository 处理,其唯一职责是存储和检索消息。由 ChatMemory 实现决定保留哪些消息以及何时删除它们。

总而言之就是 ChatMemory 抽象类管理 ChatMemoryRepository 抽象类。

在选择记忆类型之前,必须了解聊天记忆和聊天历史之间的区别。

- 聊天记忆:大型语言模型保留并用于在整个对话过程中保持语境感知的信息

- 聊天记录 :整个对话历史记录,包括用户和模型之间交换的所有消息

Spring AI 会自动配置一个 ChatMemory bean,您可以在应用程序中直接使用它。默认情况下,它使用内存存储库(InMemoryChatMemoryRepository)来存储消息,并使用 MessageWindowChatMemory 实现来管理对话历史记录。如果已配置其他存储库(例如 Cassandra、JDBC、Neo4j),Spring AI 将改用该存储库(后续我们介绍其他存储库的情况)。

接口 ChatMemory 表示聊天对话历史记录的存储。它提供了向对话添加消息、从对话中检索消息以及清除对话历史记录的方法。目前有四种实现:

InMemoryChatMemory:提供内存中的聊天对话历史记录存储CassandraChatMemory:在Cassandra中以生存时间持久化JdbcChatMemory:在Jdbc中以无生存时间持久化Neo4jChatMemory:在Neo4j中以无生存时间持久化

要使用上述对应的记忆功能需要引入不同的 POM 依赖,这里我们先来使用内存中的历史对话记录,其他的我们以后有需求了再来补充。

package cn.com.edtechhub.workmultilingualai;

import lombok.Data;

import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;

import org.springframework.ai.chat.client.advisor.MessageChatMemoryAdvisor;

import org.springframework.ai.chat.client.advisor.SimpleLoggerAdvisor;

import org.springframework.ai.chat.memory.ChatMemory;

import org.springframework.ai.chat.memory.InMemoryChatMemory;

import org.springframework.ai.chat.messages.Message;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatModel;

import org.springframework.ai.chat.model.ChatResponse;

import org.springframework.ai.ollama.OllamaChatModel;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaApi;

import org.springframework.ai.ollama.api.OllamaOptions;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import reactor.core.publisher.Flux;

import java.util.List;

@Data

class ChatClientUtils {

/**

* 部署地址

*/

static private final String ollamaBaseUrl = "http://127.0.0.1:11434";

/**

* 模型种类

*/

static String models = "DeepSeek-R1";

/**

* 模型温度

*/

static double temperature = 0.8;

/**

* 默认系统消息

*/

static String defaultSystem = "您是一名{role},所有的回答都需要带上“{text}”才能结束";

/**

* 创建客户对象

*/

static public ChatClient getChatClient() {

ChatModel chatModel = OllamaChatModel // 构建模型对象

.builder()

.ollamaApi(new OllamaApi(ollamaBaseUrl))

.defaultOptions(

OllamaOptions

.builder()

.model(models)

.temperature(temperature)

.build())

.build();

return ChatClient

.builder(chatModel) // 载入模型

.defaultSystem(defaultSystem) // 设置默认系统消息(无论是否加上 system() 都会设置这个默认系统消息)

.build(); // 构建客户端对象

}

}

@RestController

public class ChatController {

private final ChatClient chatClient = ChatClientUtils.getChatClient();

@GetMapping("/ai/generate")

public String generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content();

}

@GetMapping("/ai/chat_response")

public ChatResponse chatResponse(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您知道米哈游么?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.chatResponse(); // 内部包含 token

}

public record ActorFilms(String actor, List<String> movies) {

} // 只存数据的类, 存储作者和电影作品

@GetMapping("/ai/entity")

public ActorFilms entity(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "成龙有哪些电影?") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.system("请您严格只用JSON格式回答,禁止输出任何解释、注释、额外内容,例如<think>标签、说明文字等。返回内容必须符合结构:{\"actor\": \"\", \"movies\": [\"\", \"\"]},也不准使用 markdown") // 系统消息

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.entity(ActorFilms.class); // Spring AI 结构化输出依赖模型自己是否支持严格 json, 当前的模型很难这么干...

}

@GetMapping("/ai/generate_flux")

public void generateFlux(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您认识乔丹么?") String message) {

Flux<String> result = chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.user(message) // 用户消息

.stream() // 向 AI 模型发送请求

.content();

result.subscribe(line -> {

System.out.println("收到一段响应:" + line); // 可以进一步考虑使用 WebSocket

});

}

ChatMemory chatMemory = new InMemoryChatMemory(); // 创建一个内存聊天记录

@GetMapping("/ai/generate_dog")

public String generateCat(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "您是谁") String message) {

return chatClient.prompt() // 开始链式构造提示词

.advisors(

new SimpleLoggerAdvisor(), // 添加日志记录

new MessageChatMemoryAdvisor(

chatMemory, // 聊天记忆

"001", // 设置会话 ID

10 // 上下文窗口大小(比如保留最近 10 条)

) // 添加聊天记忆

)

.system(

sp -> sp

.param("role", "狗娘")

.param("text", "汪")

) // 填写系统消息模板

.user(message) // 用户消息

.call() // 向 AI 模型发送请求

.content();

}

@GetMapping("/ai/show_memory")

public List<Message> showMemory() {

String conversationId = "001";

return chatMemory.get(conversationId, Integer.MAX_VALUE); // 获取所有历史记录

}

}内存好配置,但是我们最终还是有可能需要持久化的数据,因此我们有必要使用持久存储,不过目前官方文档对这个对应的描述不多,我们最好自己实现一个。我们只需要仿制 InMemoryChatMemory 类进行实现即可,首先我们需要看这个类实现的接口是什么样子的:

public interface ChatMemory {

default void add(String conversationId, Message message) {

this.add(conversationId, List.of(message));

}

void add(String conversationId, List<Message> messages);

List<Message> get(String conversationId, int lastN);

void clear(String conversationId);

}再来看 InMemoryChatMemory 本身的实现:

public class InMemoryChatMemory implements ChatMemory {

Map<String, List<Message>> conversationHistory = new ConcurrentHashMap();

public void add(String conversationId, List<Message> messages) {

this.conversationHistory.putIfAbsent(conversationId, new ArrayList());

((List)this.conversationHistory.get(conversationId)).addAll(messages);

}

public List<Message> get(String conversationId, int lastN) {

List<Message> all = (List)this.conversationHistory.get(conversationId);

return all != null ? all.stream().skip((long)Math.max(0, all.size() - lastN)).toList() : List.of();

}

public void clear(String conversationId) {

this.conversationHistory.remove(conversationId);

}

}可以看出其实就是通过 ConcurrentHashMap 来维护对话信息,key 是对话 id(相当于房间号),value 是该对话 id 对应的消息列表。

由于数据库持久化还需要引入额外的依赖比较麻烦,因此这里就先简单实现一个基于文件读写的 InFileMemory。

虽然需要实现的接口不多,但是实现起来还是有一定复杂度的,一个最主要的问题是 消息和文本的转换。我们在保存消息时,要将消息从 Message 对象转为文件内的文本;读取消息时,要将文件内的文本转换为 Message 对象。也就是对象的序列化和反序列化。

我们本能地会想到通过 JSON 进行序列化,但实际操作中,我们发现这并不容易。原因是:

- 要持久化的

Message本质上是一个接口,因为需要支持多种消息类型实现(比如UserMessage、SystemMessage等,这些消息类内部实现的接口都是从Message来的,这样Map<String, List<Message>> conversationHistory里每一个键值对中的值实际上是一个存储多种消息类的列表) - 因此就有可能存在每种子类所拥有的字段都不一样,导致结构不统一

- 万一子类没有无参构造函数,而且也没有实现

Serializable序列化接口直接就无法序列化了 - 因此,如果使用 JSON 来序列化会存在很多报错。所以此处我们选择高性能的 Kryo 序列化库

<!-- 需要引入下面的依赖 -->

<dependency>

<groupId>com.esotericsoftware</groupId>

<artifactId>kryo</artifactId>

<version>5.6.2</version>

</dependency>然后实现以下的基于文件的聊天记忆类。

package cn.com.edtechhub.workdatealive.manager.ai;

import com.esotericsoftware.kryo.Kryo;

import com.esotericsoftware.kryo.io.Input;

import com.esotericsoftware.kryo.io.Output;

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import org.objenesis.strategy.StdInstantiatorStrategy;

import org.springframework.ai.chat.memory.ChatMemory;

import org.springframework.ai.chat.messages.Message;

import java.io.File;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/**

* 基于文件持久化的对话记忆实现类

*

* @author <a href="https://github.com/limou3434">limou3434</a>

*/

@Slf4j

public class InFileMemory implements ChatMemory {

/**

* 对话持久文件保存目录

*/

private final String BASE_DIR;

/**

* 创建 Kryo 序列化工具

*/

private static final Kryo kryo = new Kryo();

static {

kryo.setRegistrationRequired(false); // 无需显式注册每个类(只需要包含类名, 类似使用 @JsonTypeInfo, 如果为 true 则需要注册类来通过数字 ID 替代类名, 这样可以节省空间、加快解析, 但是这样就必须不断手动注册类)

kryo.setInstantiatorStrategy(new StdInstantiatorStrategy()); // 设置对象创建策略, 用 Objenesis 库绕过构造函数, 允许 Kryo 在没有无参构造函数的情况下创建对象实例

}

/**

* 构造方法, 初始化指定的持久文件保存目录

*

* @param dir 持久文件保存目录

*/

public InFileMemory(String dir) {

this.BASE_DIR = dir;

File baseDir = new File(dir);

if (!baseDir.exists()) { // 如果目录不存在

if (!baseDir.mkdirs()) { // 尝试创建目录

log.debug("创建目录失败 {}", baseDir.getAbsolutePath()); // TODO: 项目的所有日志都设置为 debug, 然后在项目正式上线的时候进行异常抛出或是其他级别的日志

}

}

}

/**

* 根据会话 ID, 添加消息

*

* @param conversationId 会话标识

* @param messages 消息列表

*/

@Override

public void add(String conversationId, List<Message> messages) {

List<Message> conversationMessages = this.getOrCreateConversationByFile(conversationId);

conversationMessages.addAll(messages); // 把另一个集合中的所有元素按顺序添加到当前集合的末尾

this.saveConversationByFile(conversationId, conversationMessages);

}

/**

* 根据会话 ID, 获取消息

*

* @param conversationId 会话标识

* @param lastMessagesCount 指示需要获取的最后 N 条消息

* @return 消息列表

*/

@Override

public List<Message> get(String conversationId, int lastMessagesCount) {

List<Message> allMessages = this.getOrCreateConversationByFile(conversationId);

return allMessages

.stream()

.skip(Math.max(0, allMessages.size() - lastMessagesCount))

.toList();

}

/**

* 根据会话 ID, 清除消息

*

* @param conversationId 会话标识

*/

@Override

public void clear(String conversationId) {

File file = getConversationFile(conversationId);

if (file.exists()) { // 如果文件存在

if (!file.delete()) { // 尝试删除文件

throw new RuntimeException("Failed to delete file: " + file.getAbsolutePath());

}

}

}

/**

* 在持久文件中获取对应 ID 的消息列表或创建对应 ID 的消息列表, 如果不存在则会自动创建

*

* @param conversationId 会话标识

* @return 消息列表

*/

private List<Message> getOrCreateConversationByFile(String conversationId) {

// 获取持久文件对象

File file = this.getConversationFile(conversationId);

// 解析持久文件对象

List<Message> messages = new ArrayList<>();

if (file.exists()) {

try (Input input = new Input(new FileInputStream(file))) {

messages = kryo.readObject(input, ArrayList.class); // TODO: 这里有类型警告, 可以未来再来解决

} catch (IOException e) {

log.debug("读出现异常错误 {}", e.getMessage());

}

}

return messages;

}

/**

* 保存对应 ID 的消息列表或创建对应 ID 的消息列表到持久文件中

*

* @param conversationId 会话标识

* @param messages 消息列表

*/

private void saveConversationByFile(String conversationId, List<Message> messages) {

// 获取持久文件对象

File file = this.getConversationFile(conversationId);

// 序列消息列表对象

try (Output output = new Output(new FileOutputStream(file))) {

kryo.writeObject(output, messages);

} catch (IOException e) {

log.debug("写出现异常错误 {}", e.getMessage());

}

}

/**

* 获取对应 ID 的持久文件对象

*

* @param conversationId 会话标识

* @return 持久文件对象

*/

private File getConversationFile(String conversationId) {

return new File(BASE_DIR, conversationId + ".kryo");

}

}这样在创建客户端的时候,就可以使用 .defaultAdvisors(new MessageChatMemoryAdvisor(new InFileMemory(aiConfig.getDataSaveFileDir())) 来达成持久化的目的了。

注

吐槽:可以看到无论是日志记录还是聊天记忆,都是使用顾问来解决的...

3.3.9.2.客户端中的记忆

之前我们学习的是 ChatMemory 抽象类管理 ChatMemoryRepository 抽象类。但是如果使用 ChatClient API 时,您可以提供 ChatMemory 实现来维护跨多个交互的对话上下文。这种主要有三种方式:

MessageChatMemoryAdvisor:从记忆中检索历史对话,并将其作为消息集合添加到提示词中PromptChatMemoryAdvisor:从记忆中检索历史对话,并将其添加到提示词的系统文本中VectorStoreChatMemoryAdvisor:可以用向量数据库来存储检索历史对话

这三个都是 Spring AI 为我们提供的默认顾问实现,其中 MessageChatMemoryAdvisor 我们之前已经用过,这里不再过多介绍。其他的有时间再来演示,待补充...

重要

补充:MessageChatMemoryAdvisor 和 PromptChatMemoryAdvisor 用法类似,但是略有一些区别。

MessageChatMemoryAdvisor将对话历史作为一系列独立的消息添加到提示中,保留原始对话的完整结构,包括每条消息的角色标识(用户、助手、系统)。PromptChatMemoryAdvisor将对话历史添加到提示词的系统文本部分,因此可能会失去原始的消息边界。

[

{"role": "user", "content": "您好"},

{"role": "assistant", "content": "您好!有什么我能帮助您的吗?"},

{"role": "user", "content": "讲个笑话"}

]与

用户: 您好

助手: 您好!有什么我能帮助您的吗?

用户: 讲个笑话不过一般情况下会选择第一种,更加符合大多数 LLM 对话模型的设计,可以更好保持上下文连贯性。

3.3.10.多模形态

其实就是多模态,如果一个模型是多模态的,那么说明这个模型可以同时处理 图文音视 等多种信息媒介,并且给出响应。在某些特点的模型中,允许在发送给 AI 的消息中包更多媒介资源。

String response = ChatClient.create(chatModel).prompt()

.user(u -> u

.text("您在图片上看到了什么?")

.media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, new ClassPathResource("/multimodal.test.png")))

.call()

.content();这里我们可以注意到,实际上 system()/user() 存在一些重构的方法是支持把一些媒介一起作为提示词进行传递的(允许使用资源对象和 lambda 函数)。

重要

补充:支持 lambda 的原因是重载的版本里使用了 Consumer<?> 参数,这是是 Java 8 引入的一个函数式接口。

@FunctionalInterface

public interface Consumer<T> {

void accept(T t);

}也就是说,Consumer<T> 表示一个只接受一个参数 T,但不返回任何结果的函数。还有一些类似的其他函数式接口,您可以稍微去了解一下。

不过其实调用国外多模态模型还是很贵的,可以 参考国内对这方面的研究。

重要

补充:其实到这里您就基本可以快速使用 AI 来开发应用了,但是我这里给您稍微进行一个补充,我们来把整个链式调用的源代码过程稍微研究一下,否则我们无法更加深入理解整个应用的过程,在某些调试的过程中会一脸蒙逼...最主要是弄清楚每一个类或接口的作用:

- 配置

ChatModel,这一步需要查看官方文档来配置大模型 - 然后使用

ChatModel和构造器来构造ChatClient - 代补充...

3.4.模型种类

除了上面的 Ollama 部署,实际上还存在大量开源的模型可用,它们都有各自的特点。下面我会挑选不同的种类中的其中一个模型来进行部署和使用,在使用的过程中体会到 Spring AI 框架的好处。

另外这里给出一般评判某种模型优劣的大该标准。

| 维度类别 | 具体评估点 |

|---|---|

| 功能支持维度 | 多模态能力 |

| 工具使用能力 | 函数调用支持、工具集成能力、外部 API 连接能力 |

| 上下窗口大小 | 输入上下文长度(4K 至 128K tokens)、长文档处理能力 |

| 指令遵循能力 | 复杂指令处理能力、多步骤任务执行能力、回答格式控制能力 |

| 性能指标维度 | 准确性 |

| 响应答案质量 | 输出流畅性与连贯性、回答相关性与深度、语言表达自然度 |

| 知识的时效性 | 知识截止日期、更新频率 |

| 部署集成维度 | 部署方式 |

| 接口稳定集成 | 接口稳定性与可靠性、SDK 支持情况、开发框架集成 |

| 并发处理能力 | 请求吞吐量、并发请求处理能力、服务水平协议 SLA 保障 |

| 商业合规维度 | 成本效益 |

| 数据安全隐私 | 数据使用政策、是否支持不保存用户数据、企业级安全合规 |

| 法律的合规性 | 地区可用性、版权与知识产权问题、内容安全审查机制 |

| 生态支持社区 | 社区支持 |

| 文档完善程度 | API 文档质量、示例代码丰富度、最佳实践指南 |

| 技术支持力度 | 官方支持渠道、响应时间、企业级支持选项 |

我还调研了部分模型,这里根据模型分类来进行一个简单的梳理。

| 模型类别 | 核心任务 | 代表模型 |

|---|---|---|

| 语言模型 | 自然语言理解与生成 | GPT-4、Claude、Gemini、LLaMA、通义千问、GLM等 |

| 图像模型 | 图像生成、识别、理解 | DALL·E、Stable Diffusion、Midjourney、BLIP、Gemini Vision |

| 音频模型 | 语音识别、合成、音乐生成 | Whisper、ElevenLabs、Bark、MusicGen |

| 嵌入模型 | 语义向量生成、检索 | Ada-002、BGE、E5、GTE、Cohere |

| 多模态模型 | 多模态理解与生成 | GPT-4o、Gemini 1.5 Pro、Claude 3、LLaVA、SeamlessM4T |

3.5.深入使用

3.5.1.矢量数库

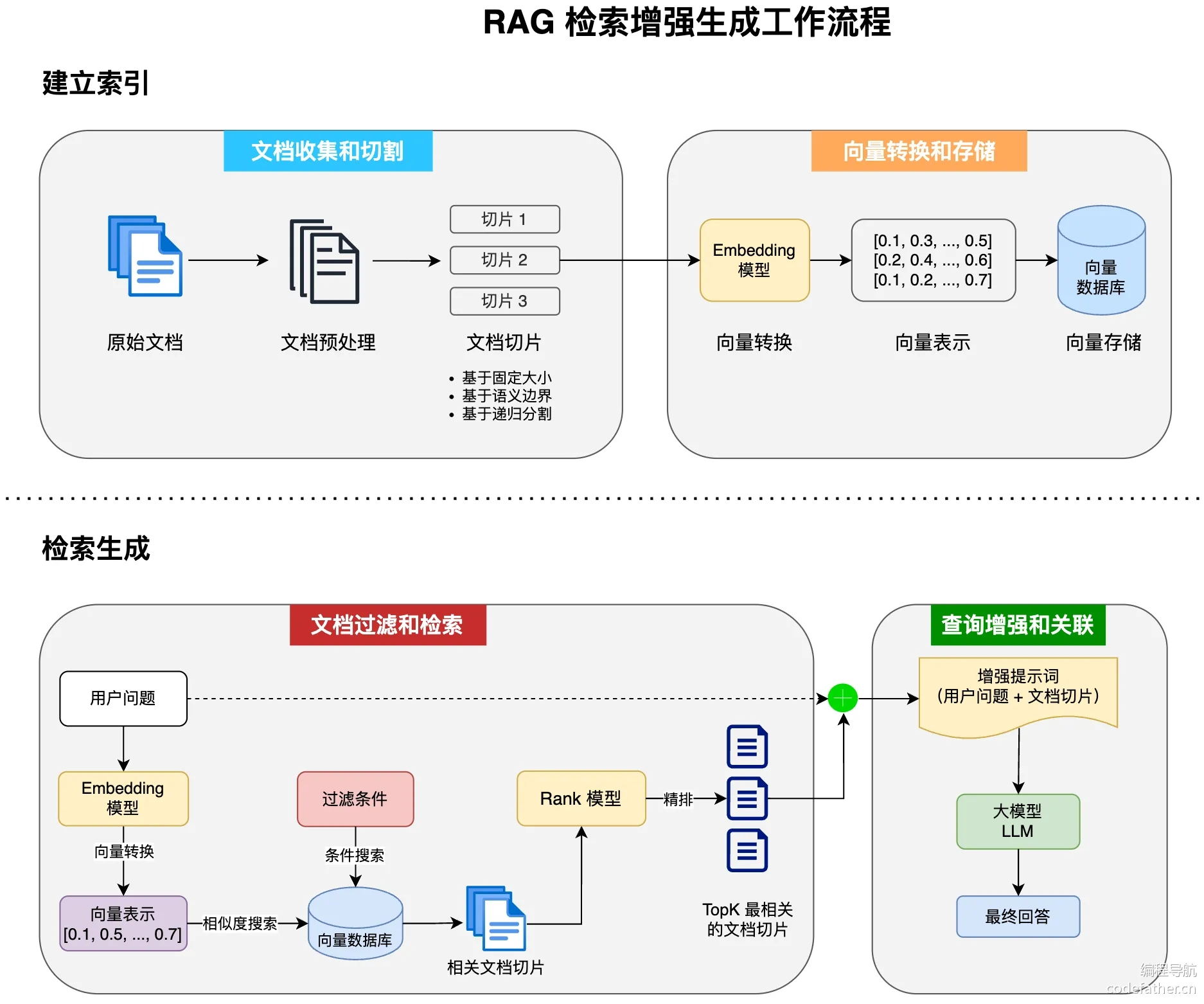

RAG, Retrieval-Augmented Generation, 检索增强生成 是一种结合信息检索技术和 AI 内容生成的混合架构,可以解决大模型的知识时效性限制和幻觉问题。简单来说,RAG 就像给 AI 配了一个 “小抄本”,让 AI 回答问题前先查一查特定的知识库来获取知识,确保回答是基于真实资料而不是凭空想象。RAG 技术实现主要包含以下 4 个核心步骤,让我们分步来学习。

3.5.1.1.文档收集和切割

- 文档的收集:从各种来源(网页、

PDF、数据库等)收集原始文档 - 文档预处理:清洗、标准化文本格式

- 文档的切割:将长文档分割成适当大小的片段(俗称

chunks)- 基于固定大小(如

512个token) - 基于语义边界(如段落、章节)

- 基于递归分割策略(如递归字符

n-gram切割)

- 基于固定大小(如

3.5.1.2.向量转换和存储

- 向量转换:使用

Embedding模型将文本块转换为高维向量表示,可以捕获到文本的语义特征 - 向量存储:将生成的向量和对应文本存入向量数据库,支持高效的相似性搜索

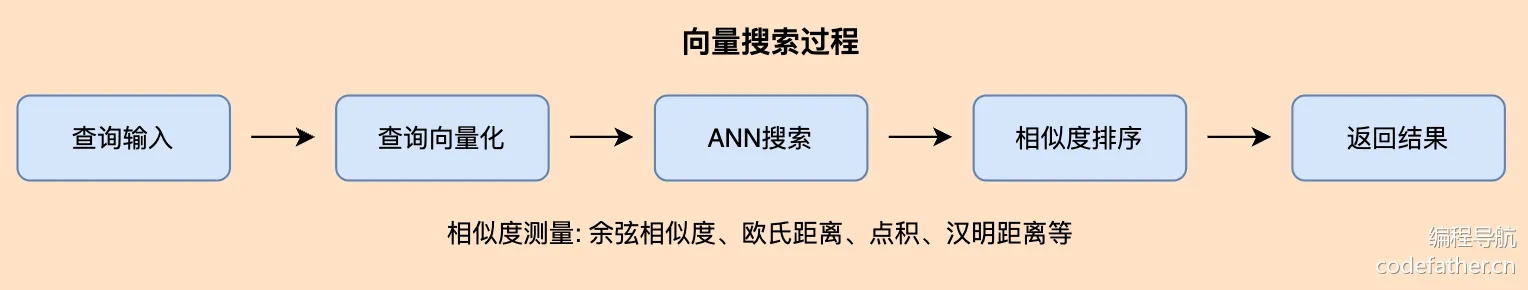

3.5.1.3.文档过滤和检索

- 查询处理:将用户问题也转换为向量表示

- 过滤机制:基于元数据、关键词、自定义规则进行过滤

- 相似度搜索:在向量数据库中查找与问题向量最相似的文档块,常用相似度搜索算法有余弦相似度、欧氏距离等

- 上下文组装:将检索到的多个文档块组装成连贯上下文

3.5.1.4.查询增强和关联

- 提示词组装:将检索到的相关文档与用户问题组合成增强提示

- 上下文融合:大模型基于增强提示生成回答

- 源引用:在回答中添加信息来源引用

- 后处理:格式化、摘要或其他处理以优化最终输出

重要

补充:可以继续深入一下,

3.5.1.5.完整的工作流程

分别理解上述 4 个步骤后,我们可以将它们组合起来,形成完整的 RAG 检索增强生成工作流程。

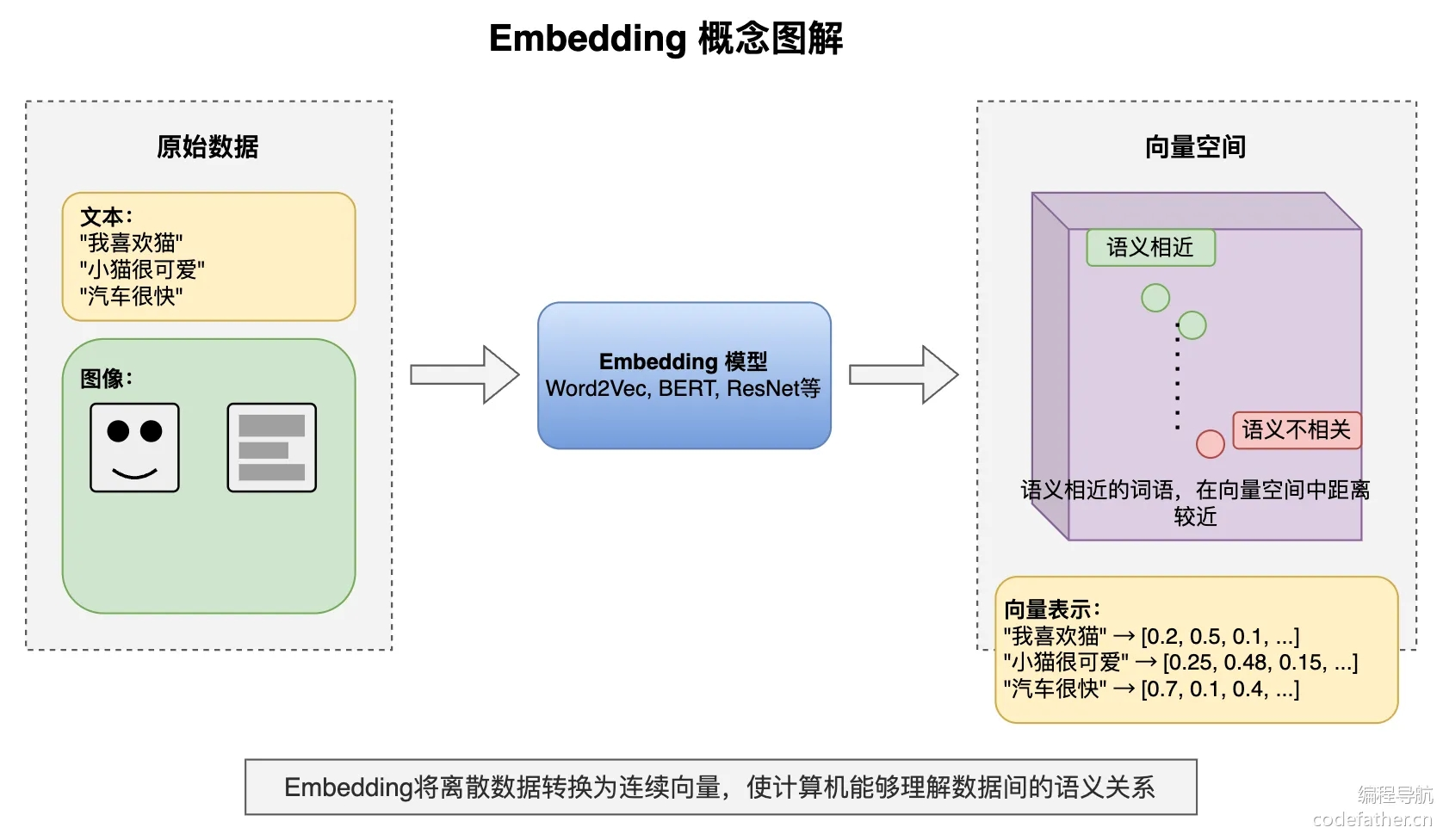

重要

补充:Embedding 嵌入是将高维离散数据(如文字、图片)转换为低维连续向量的过程。这些向量能在数学空间中表示原始数据的语义特征,使计算机能够理解数据间的相似性。

Embedding 模型是执行这种转换算法的机器学习模型,如 Word2Vec, 文本、ResNet, 图像 等。不同的 Embedding 模型产生的向量表示和维度数不同,一般维度越高表达能力更强,可以捕获更丰富的语义信息和更细微的差别,但同样占用更多存储空间。

举个例子,“水蜜桃” 和 “脆皮桃” 的 Embedding 向量在空间中较接近,而 “水蜜桃” 和 “红苹果” 则相距较远,反映了语义关系。

重要

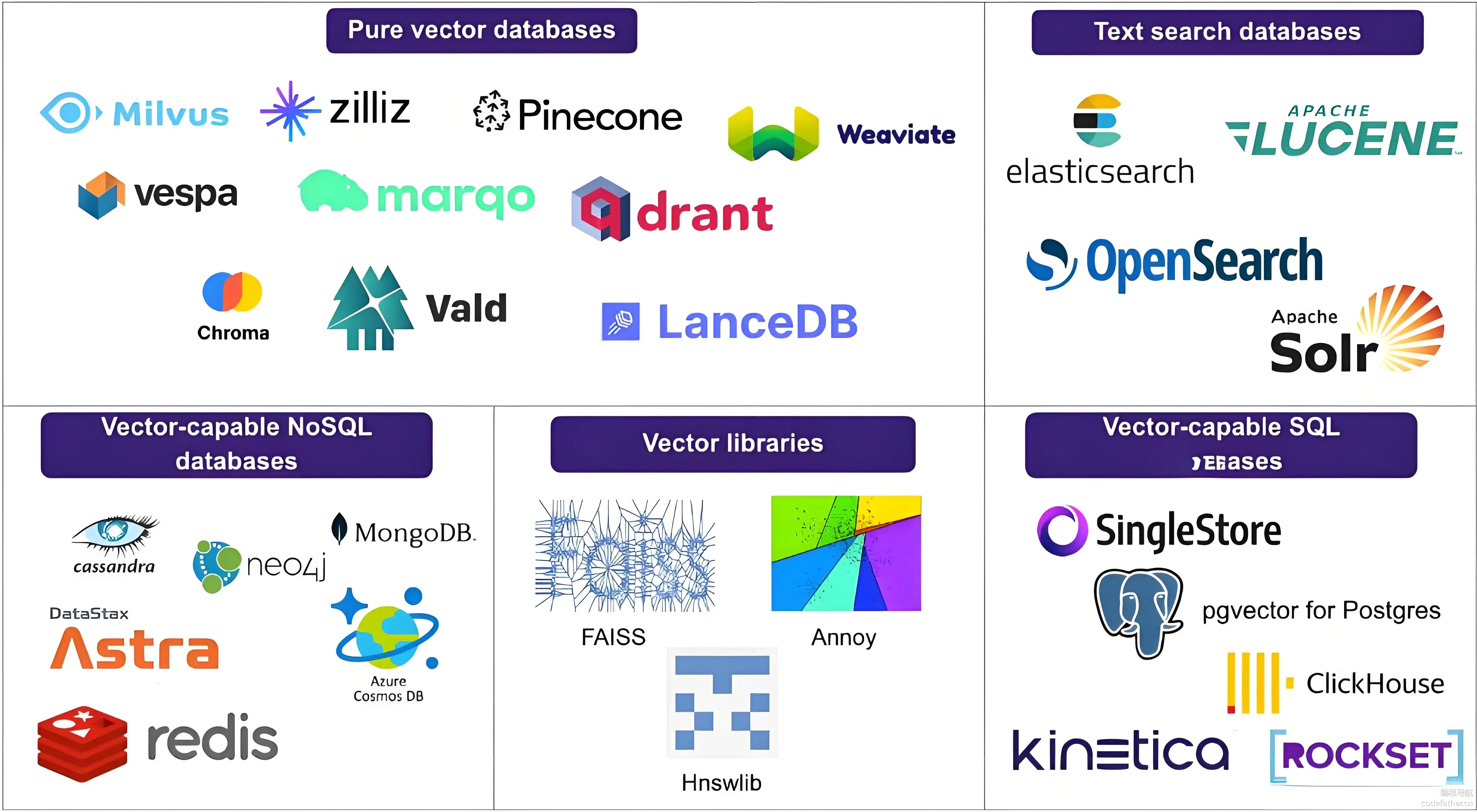

补充:向量数据库是专门存储和检索向量数据的数据库系统。通过高效索引算法实现快速相似性搜索,支持 K 近邻查询等操作。注意并不是只有向量数据库才能存储向量数据,只不过与传统数据库不同,向量数据库优化了高维向量的存储和检索。

AI 的流行带火了一波向量数据库和向量存储,比如 Milvus、Pinecone 等。此外,一些传统数据库也可以通过安装插件实现向量存储和检索,比如 PGVector、Redis Stack 的 RediSearch 等。

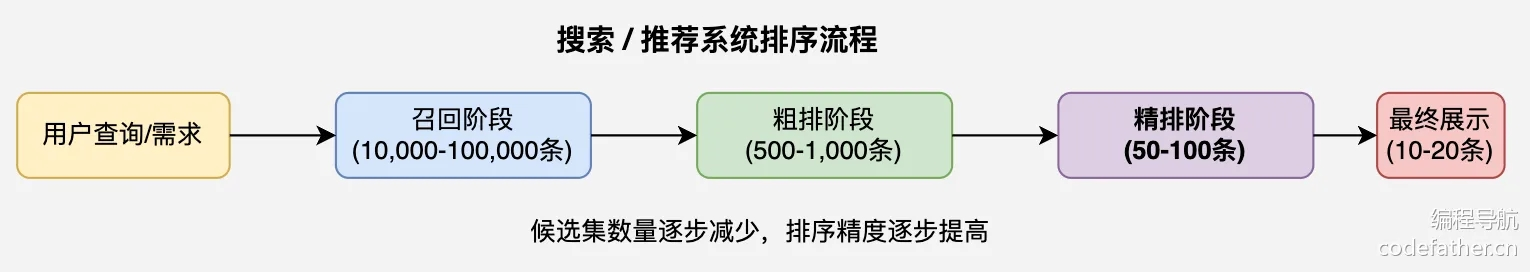

重要

补充:召回是信息检索中的第一阶段,目标是从大规模数据集中快速筛选出可能相关的候选项子集。**强调速度和广度,而非精确度。**举个例子,我们要从搜索引擎查询 “程序员 limou3434” 时,召回阶段会从数十亿网页中快速筛选出数千个含有 “程序员”、“limou3434” 等相关内容的页面,为后续粗略排序和精细排序提供候选集。

重要

补充:精排(精确排序)是搜索 / 推荐系统的最后阶段,使用计算复杂度更高的算法,考虑更多特征和业务规则,对少量候选项进行更复杂、精细的排序。

比如,短视频推荐先通过召回获取数万个可能相关视频,再通过粗排缩减至数百条,最后精排阶段会考虑用户最近的互动、视频热度、内容多样性等复杂因素,确定最终展示的 10 个视频及顺序。

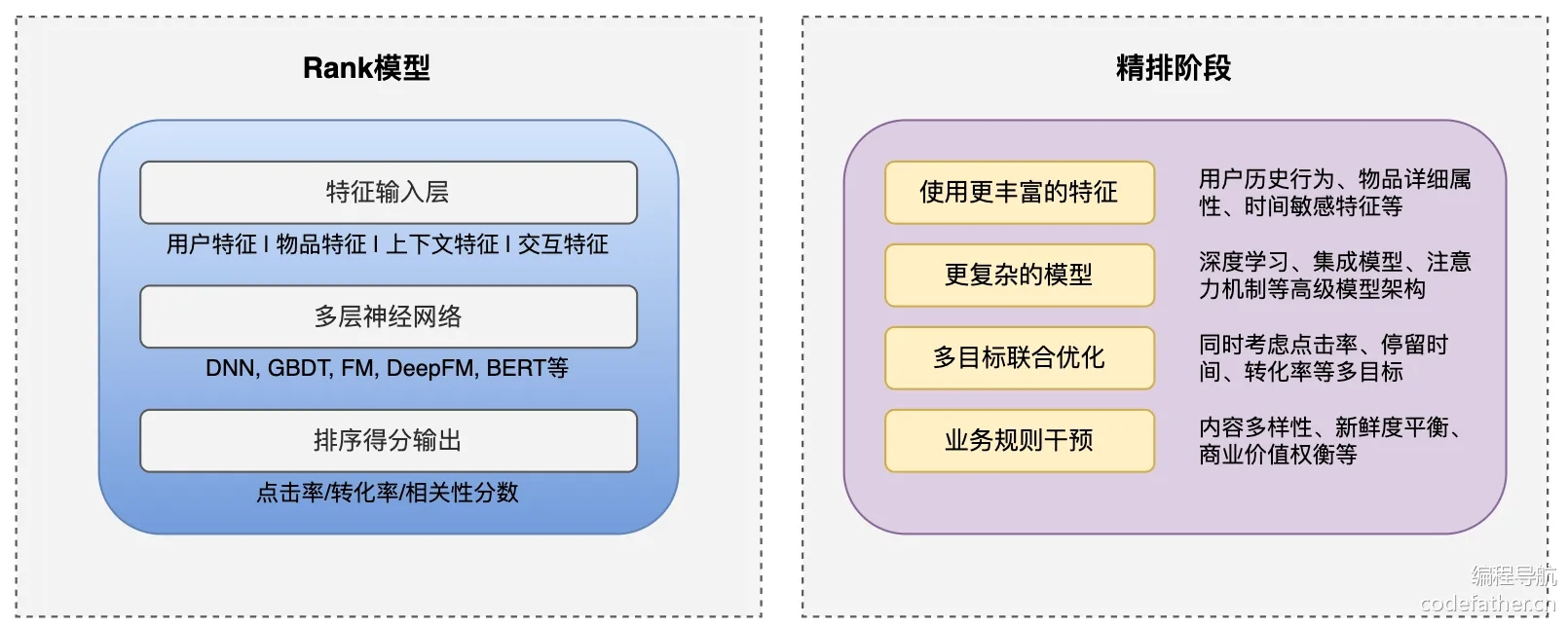

Rank 模型(排序模型)负责对召回阶段筛选出的候选集进行精确排序,考虑了多种特征评估相性性。现代 Rank 模型通常基于深度学习,如 BERT、LambdaMART 等,综合考虑查询与候选项的相关性、用户历史行为等因素。举个例子,电商推荐系统会根据商品特征、用户偏好、点击率等给每个候选商品打分并排序。

重要

补充:混合检索策略结合多种检索方法的优势,提高搜索效果。常见组合包括关键词检索、语义检索、知识图谱等。比如在 AI 大模型开发平台 Dify 中,就为用户提供了 “基于全文检索的关键词搜索 + 基于向量检索的语义检索” 的混合检索策略,用户还可以自己设置不同检索方式的权重。

说了这么多,我们首先最应该考虑的是如何选取数据库然后进行接入和使用。首先,我们要对自己准备好的知识库文档进行处理,然后保存到向量数据库中。这个过程俗称 ETL(抽取、转换、加载),Spring AI 提供了对 ETL 的支持,可以参考 官方文档。

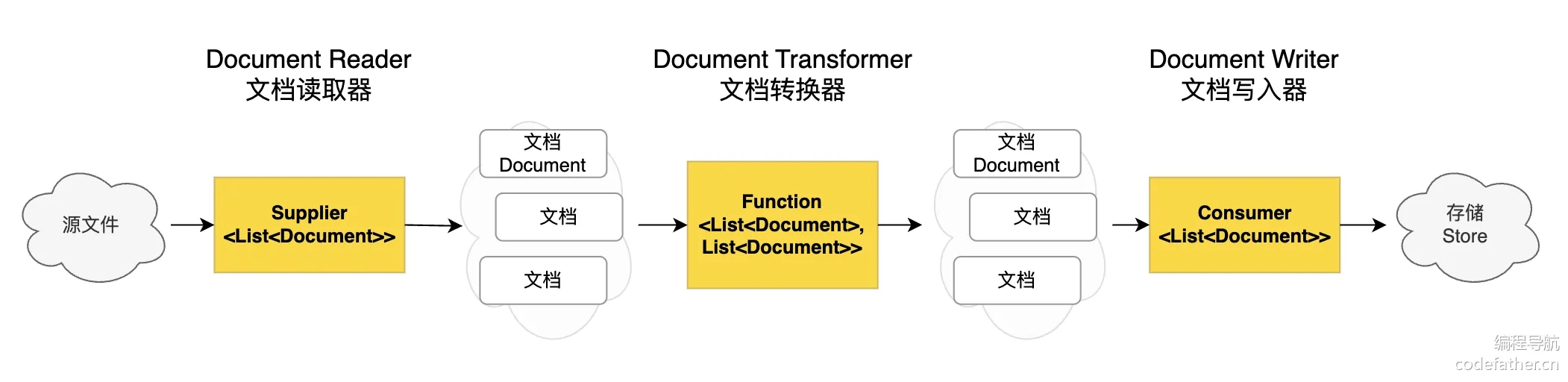

ETL 的 3 大核心组件(本质也都是接口),按照顺序执行:

DocumentReader:读取文档,得到文档列表DocumentTransformer:转换文档,得到处理后的文档列表DocumentWriter:存储文档,将文档列表保存到存储中(可以是向量数据库,也可以是其他存储)

这里以经典的资源 Markdown 文件为例子,来演示这个 ETL 的过程。我们可以使用 MarkdownDocumentReader 这个类来读取 Markdown 文档(还有其他多种读取的实现类)。需要先引入依赖,可以在 Maven 中央仓库 找到(官方都没有提...)。

注

吐槽:可以看到,Spring AI 使用了比较规范的设计,基本在使用某些组件时,都是使用接口来定义组件,甚至使用接口来描述某些需要存储数据类的接口,这种就是面向接口开发。不仅规范,还有利于其他开发进行自定义的拓展。

<dependency>

<groupId>org.springframework.ai</groupId>

<artifactId>spring-ai-markdown-document-reader</artifactId>

<version>1.0.0-M6</version>

</dependency>然后编写一个文档加载器。

package cn.com.edtechhub.workdatealive.manager.ai;

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import org.springframework.ai.document.Document;

import org.springframework.ai.reader.markdown.MarkdownDocumentReader;

import org.springframework.ai.reader.markdown.config.MarkdownDocumentReaderConfig;

import org.springframework.core.io.Resource;

import org.springframework.core.io.support.ResourcePatternResolver;

import org.springframework.stereotype.Component;

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

/**

* 文档加载器

*

* @author <a href="https://github.com/limou3434">limou3434</a>

*/

@Component

@Slf4j

public class DocumentLoader {

/**

* 保存一份资源加载器

*/

private final ResourcePatternResolver resourcePatternResolver;

/**

* 构造方法

*

* @param resourcePatternResolver 资源加载器

*/

public DocumentLoader(ResourcePatternResolver resourcePatternResolver) {

this.resourcePatternResolver = resourcePatternResolver;

}

/**

* 加载 Markdown 文档

*

* @return 文档列表

*/

public List<Document> loadMarkdowns() {

// 创建一个可以保存所有文档的列表

List<Document> allDocuments = new ArrayList<>();

// 开始加载所有的 Markdown 文档

try {

Resource[] resources = resourcePatternResolver.getResources("classpath:document/*.md");

for (Resource resource : resources) {

String fileName = resource.getFilename();

MarkdownDocumentReaderConfig config = null;

if (fileName != null) {

config = MarkdownDocumentReaderConfig

.builder() // 创建一个构造器(构造模式)

.withHorizontalRuleCreateDocument(true) // 开启包含 --- 或 ___ 这类 Markdown 分隔线时创建新文档片段

.withIncludeCodeBlock(false) // 关闭包含 Markdown 中的 code 内容

.withIncludeBlockquote(false) // 关闭包含 > 引用块

.withAdditionalMetadata("filename", fileName) // 添加额外的元数据

.build(); // 最终将会构建一个配置实例

}

MarkdownDocumentReader reader = new MarkdownDocumentReader(resource, config); // 创建一个 Markdown 文档读取器

allDocuments.addAll(reader.get()); // 将读取器中的所有文档片段添加到列表中

}

} catch (IOException e) {

log.debug("Markdown 文档加载失败 {}", e.getMessage());

}

return allDocuments;

}

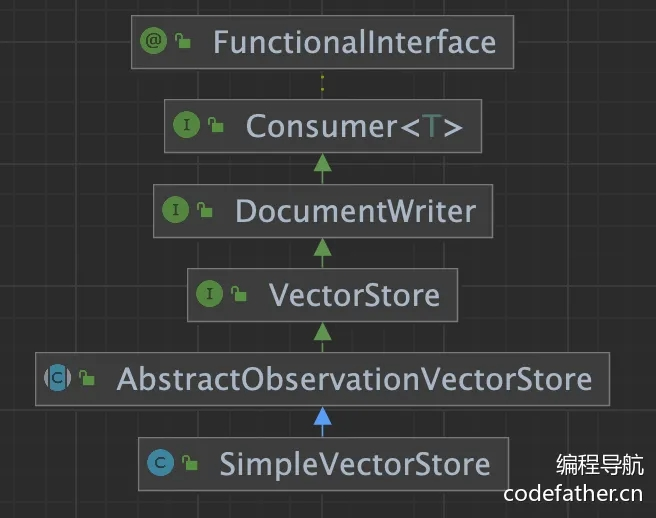

}为了实现方便,我们先使用 Spring AI 内置的、基于内存读写的向量数据库 SimpleVectorStore 来保存文档。SimpleVectorStore 实现了 VectorStore 接口,而 VectorStore 接口集成了 DocumentWriter,所以具备文档写入能力。

重要

补充:简单了解下源码,SimpleVectorStore 在将文档写入到数据库前,会先在 add() 到向量库之前先调用 doAdd() 以可以使用 Embedding 大模型将文档转换为向量,实际保存到数据库中的是向量类型的数据。

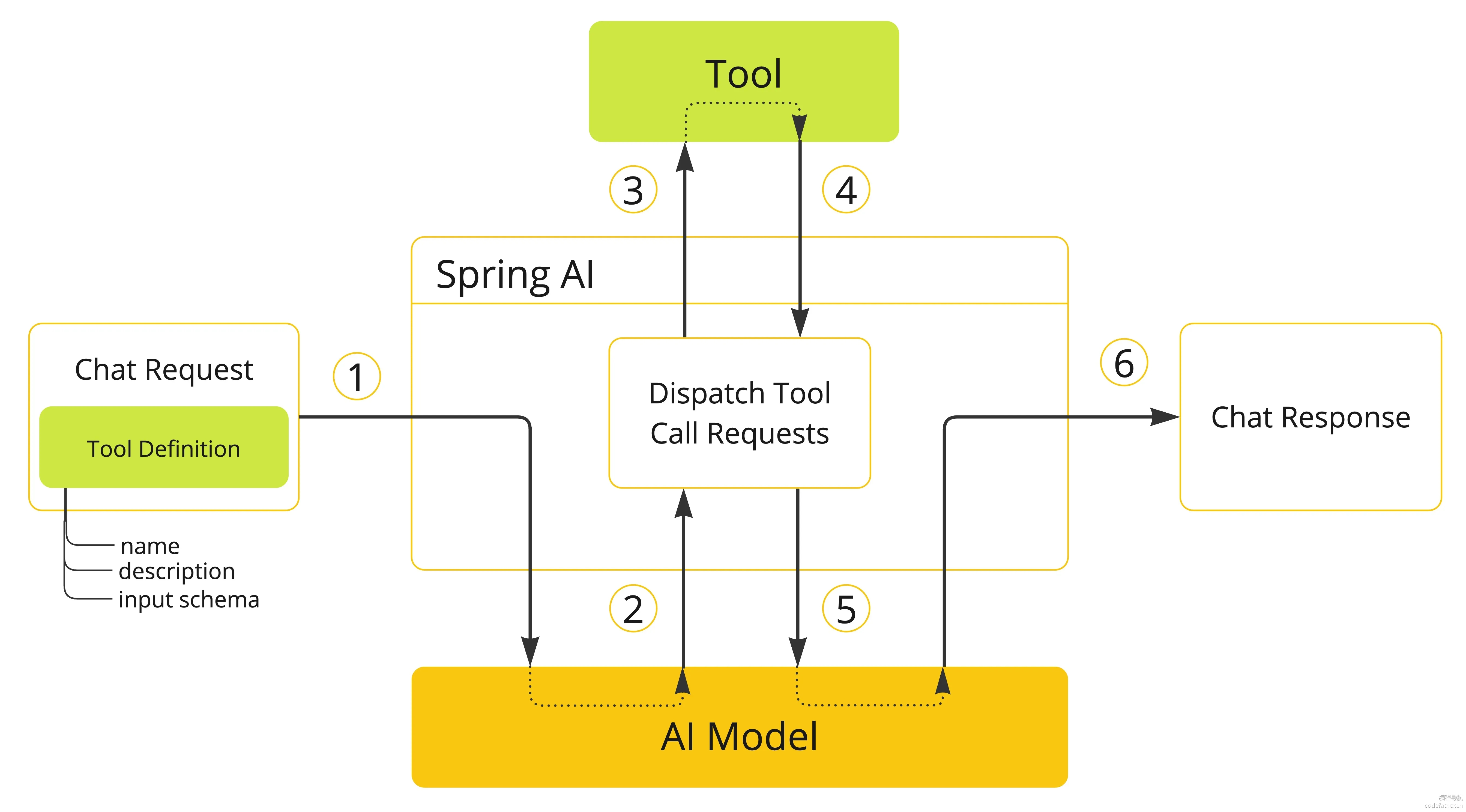

最后我们的 Spring AI 通过 Advisor 特性提供了开箱即用的 RAG 功能。主要是 QuestionAnswerAdvisor 问答拦截器和 RetrievalAugmentationAdvisor 检索增强拦截器,前者更简单易用、后者更灵活强大。

查询增强的原理其实很简单。向量数据库存储着 AI 模型本身不知道的数据,当用户问题发送给 AI 模型时,QuestionAnswerAdvisor 会查询向量数据库,获取与用户问题相关的文档。然后从向量数据库返回的响应会被附加到用户文本中,为 AI 模型提供上下文,帮助其生成回答。

查看 QuestionAnswerAdvisor 源码,可以看到让 AI 基于知识库进行问答的 Prompt 配置内容,不过我们要使用的话,最好还是需要引入这个依赖。

<dependency>

<groupId>org.springframework.ai</groupId>

<artifactId>spring-ai-advisors-vector-store</artifactId>

</dependency>然后在客户端添加关于顾问的代码 .advisors(new QuestionAnswerAdvisor(vectorStore)) 即可完成我们的向量数据库的集成。

至于另外一个 RetrievalAugmentationAdvisor,通常用于一些其他第三方框架增强使用,例如使用 Spring AI Alibaba。

3.5.1.6.最佳实践与调优

先要补充一些知识才能继续优化。

重要

补充:文档收集和切割。

可以继续深入一下,Spring AI 中的文档是什么呢?文档不仅仅包含文本,还可以包含一系列元信息和多媒体附件,在 Spring AI 中,对 Document 的处理通常遵循以下 ETL 流程:

- 读取文档:使用

DocumentReader组件从数据源(如本地文件、网络资源、数据库等)加载文档 - 转换文档:根据需求将文档转换为适合后续处理的格式,比如去除冗余信息、分词、词性标注等,可以使用

DocumentTransformer组件实现 - 写入文档:使用

DocumentWriter将文档以特定格式保存到存储中,比如将文档以嵌入向量的形式写入到向量数据库,或者以键值对字符串的形式保存到Redis等KV存储中

应此我们利用 Spring AI 实现 ETL,核心就是要学习 DocumentReader、DocumentTransformer、DocumentWriter 三大组件(都是接口)。

抽取,Spring AI 通过 DocumentReader 组件实现文档抽取,也就是把文档加载到内存中。源码中的 DocumentReader 接口实现了 Supplier<List<Document>> 接口,主要负责从各种数据源读取数据并转换为 Document 对象集合。

//

// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA

// (powered by FernFlower decompiler)

//

package org.springframework.ai.document;

import java.util.List;

import java.util.function.Supplier;

public interface DocumentReader extends Supplier<List<Document>> {

default List<Document> read() {

return (List)this.get();

}

}实际开发中,我们可以直接使用 Spring AI 内置的多种 DocumentReader 实现类,用于处理不同类型的数据源:

JsonReader:读取JSON文档TextReader:读取纯文本文件MarkdownReader:读取Markdown文件PDFReader:读取PDF文档,基于Apache PdfBox库实现PagePdfDocumentReader:按照分页读取PDFParagraphPdfDocumentReader:按照段落读取PDF

HtmlReader:读取HTML文档,基于jsoup库实现TikaDocumentReader:基于 Apache Tika 库处理多种格式的文档,更灵活

此外,Spring AI Alibaba 官方社区提供了 更多的文档读取器,比如加载飞书文档、提取 B 站视频信息和字幕、加载邮件、加载 GitHub 官方文档、加载数据库等等(可以前往 浏览一下源代码实现)。

转换,Spring AI 通过 DocumentTransformer 组件实现文档转换。看下源码,DocumentTransformer 接口实现了 Function<List<Document>, List<Document>> 接口,负责将一组文档转换为另一组文档。

//

// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA

// (powered by FernFlower decompiler)

//

package org.springframework.ai.document;

import java.util.List;

import java.util.function.Function;

public interface DocumentTransformer extends Function<List<Document>, List<Document>> {

default List<Document> transform(List<Document> transform) {

return (List)this.apply(transform);

}

}文档转换是保证 RAG 效果的核心步骤,也就是如何将大文档合理拆分为便于检索的知识碎片,Spring AI 提供了多种 DocumentTransformer 实现类,可以简单分为 3 类:

TextSplitter文本分割器,是文本分割器的基类,提供了分割单词的流程方法。TokenTextSplitter是其实现类,基于Token的文本分割器。它考虑了语义边界(比如句子结尾)来创建有意义的文本段落,是成本较低的文本切分方式,并且还提供两种构造函数选项。而TokenTextSplitter()是其实现类,是基于Token的文本分割器。它考虑了语义边界(比如句子结尾)来创建有意义的文本段落,是成本较低的文本切分方式,内部提供了两种构造函数选项MetadataEnricher元数据增强器,元数据增强器的作用是为文档补充更多的元信息,便于后续检索,而不是改变文档本身的切分规则。包括:KeywordMetadataEnricher:使用AI提取关键词并添加到元数据SummaryMetadataEnricher:使用AI生成文档摘要并添加到元数据。不仅可以为当前文档生成摘要,还能关联前一个和后一个相邻的文档,让摘要更完整。

ContentFormatter内容格式化工具,用于统一文档内容格式,官方对这个的介绍少的可怜...不妨看它的实现类DefaultContentFormatter的源码来了解三个功能:文档格式化:将文档内容与元数据合并成特定格式的字符串,以便于后续处理

元数据过滤:根据不同的元数据模式(

MetadataMode)筛选需要保留的元数据项ALL:保留所有元数据NONE:移除所有元数据INFERENCE:用于推理场景,排除指定的推理元数据EMBED:用于嵌入场景,排除指定的嵌入元数据

自定义模板:支持自定义以下格式

- 元数据模板:控制每个元数据项的展示方式

- 元数据分隔符:控制多个元数据项之间的分隔方式

- 文本模板:控制元数据和内容如何结合

加载,Spring AI 通过 DocumentWriter 组件实现文档加载(写入),DocumentWriter 接口实现了 Consumer<List<Document>> 接口,负责将处理后的文档写入到目标存储中。

//

// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA

// (powered by FernFlower decompiler)

//

package org.springframework.ai.document;

import java.util.List;

import java.util.function.Consumer;

public interface DocumentWriter extends Consumer<List<Document>> {

default void write(List<Document> documents) {

this.accept(documents);

}

}Spring AI 提供了 2 种内置的 DocumentWriter 实现:

FileDocumentWriter:将文档写入到文件系统VectorStoreWriter:将文档写入到向量数据库

重要

补充:向量转换和存储。

可以继续深入一下,VectorStore 是 Spring AI 中用于与向量数据库交互的核心接口,它继承自 DocumentWriter,主要提供以下功能。

public interface VectorStore extends DocumentWriter {

default String getName() {

return this.getClass().getSimpleName();

}

void add(List<Document> documents);

void delete(List<String> idList);

void delete(Filter.Expression filterExpression);

default void delete(String filterExpression) { ... };

List<Document> similaritySearch(String query);

List<Document> similaritySearch(SearchRequest request);

default <T> Optional<T> getNativeClient() {

return Optional.empty();

}

}这个接口定义了向量存储的基本操作,简单来说就是“增删改查”:

- 添加文档到向量库

- 从向量库删除文档

- 基于查询进行相似度搜索

- 获取原生客户端(用于特定实现的高级操作)

Spring AI 还提供了 SearchRequest 类,用于构建相似度搜索请求:

SearchRequest request = SearchRequest.builder()

.query("什么是程序员鱼皮的知乎学习网 codefather.cn?") // 搜索的查询文本

.topK(5) // 返回最相似的 5 个结果

.similarityThreshold(0.7) // 相似度阈值, 0.0-1.0 之间

.filterExpression("category == 'web' AND date > '2025-05-03'") // 过滤表达式(类似 SQL 可以查阅 https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/vectordbs.html#metadata-filters 进行使用)

.build();

List<Document> results = vectorStore.similaritySearch(request);由于和普通的数据库不同,向量数据库的主要目的是相似度查询。

- 嵌入转换:当文档被添加到向量存储时,

Spring AI会使用嵌入模型(如OpenAI的text-embedding-ada-002)将文本转换为向量。 - 相似度计算:查询时,查询文本同样被转换为向量,然后系统计算此向量与存储中所有向量的相似度。

- 相似度度量:常用的相似度计算方法包括:

- 余弦相似度:计算两个向量的夹角余弦值,范围在-1到1之间

- 欧氏距离:计算两个向量间的直线距离

- 点积:两个向量的点积值

- 过滤与排序:根据相似度阈值过滤结果,并按相似度排序返回最相关的文档

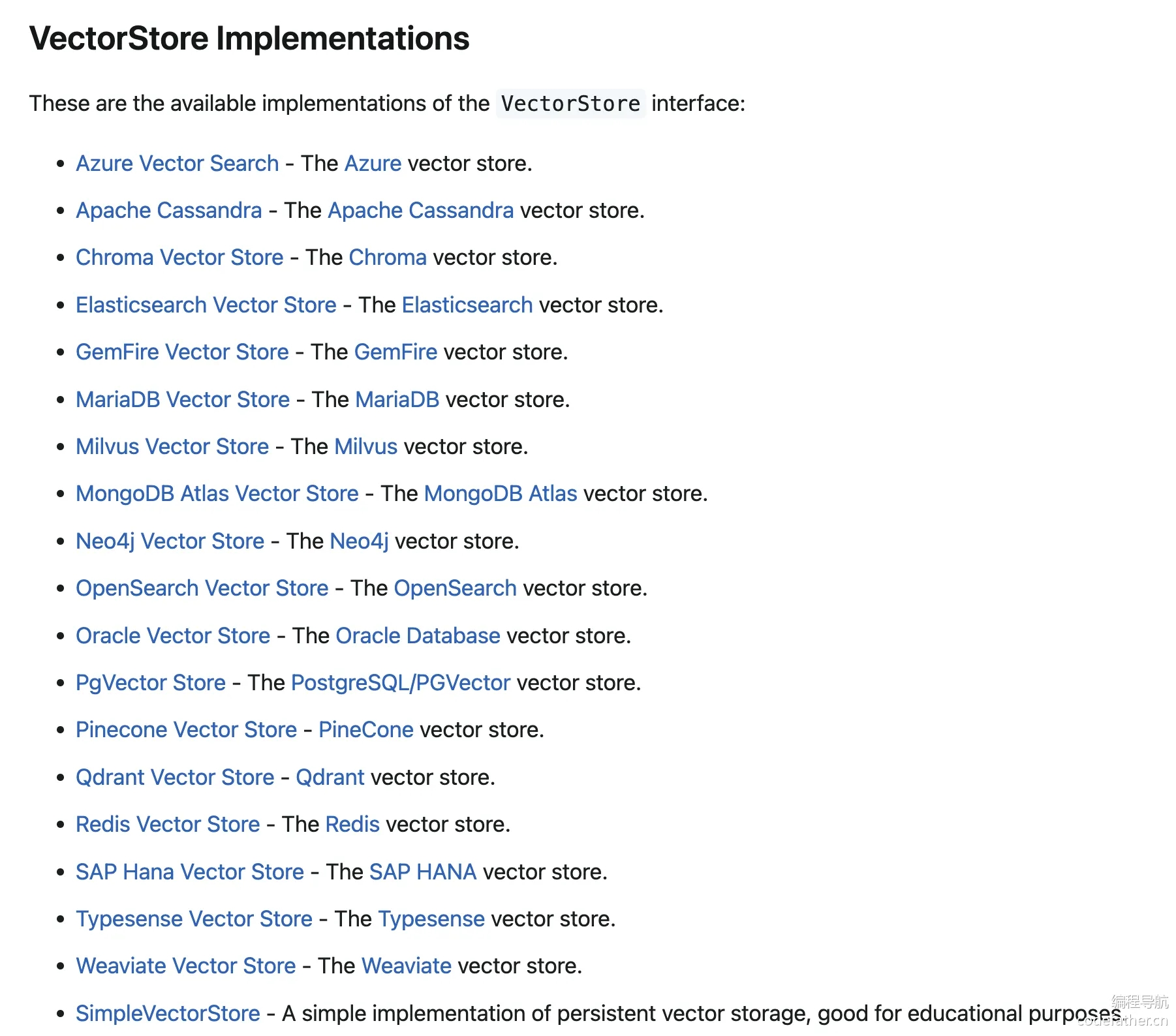

Spring AI 本身也支持多种向量数据库实现,包括:

而阿里云加强的还提供了一个自己实现的向量数据库对象 DashScopeCloudStore,用来加载自家百炼平台的云端向量数据库,可以 参考官方文档。DashScopeCloudStore 类实现了 VectorStore 接口,通过调用 DashScope API 来使用阿里云提供的远程向量存储。

而如果需要自己实现一个向量数据库,则可以考虑目前的主流方案即 PGVector, PGVector 是经典数据库 PostgreSQL 的扩展,为 PostgreSQL 提供了存储和检索高维向量数据的能力。

为什么选择它来实现向量存储呢?因为很多传统业务都会把数据存储在这种关系型数据库中,直接给原有的数据库安装扩展就能实现向量相似度搜索、而不需要额外搞一套向量数据库,人力物力成本都很低,所以这种方案很受企业青睐,也是目前实现 RAG 的主流方案之一。

准备 PostgreSQL 数据库的同时也需要为其添加扩展。有 2 种方式,第一种是在自己的本地或服务器安装,可以参考下列文章实现:

待补充...

重要

补充:文档过滤和检索。

可以继续深入一下,简单来说就是把整个文档过滤检索阶段拆分为:检索前、检索时、检索后,分别针对每个阶段提供了可自定义的组件。

检索前,系统接收用户的原始查询,通过查询转换和查询扩展等方法对其进行优化,输出增强的用户查询。预检索阶段负责处理和优化用户的原始查询,以提高后续检索的质量。

Spring AI提供了多种查询处理组件。查询转换 - 查询重写,

RewriteQueryTransformer使用大语言模型对用户的原始查询进行改写,使其更加清晰和详细。当用户查询含糊不清或包含无关信息时,这种方法特别有用。Query query = new Query("啥是 limou3434 啊啊啊啊?"); QueryTransformer queryTransformer = RewriteQueryTransformer.builder() .chatClientBuilder(chatClientBuilder) .build(); Query transformedQuery = queryTransformer.transform(query);查询转换 - 查询翻译,

TranslationQueryTransformer将查询翻译成嵌入模型支持的目标语言。如果查询已经是目标语言,则保持不变。这对于嵌入模型是针对特定语言训练而用户查询使用不同语言的情况非常有用,便于实现国际化应用(但是成本挺高的,可以考虑直接调用翻译API)。Query query = new Query("hi, who is coder limou3434? please answer me"); QueryTransformer queryTransformer = TranslationQueryTransformer.builder() .chatClientBuilder(chatClientBuilder) .targetLanguage("chinese") .build(); Query transformedQuery = queryTransformer.transform(query);查询转换 - 查询压缩,

CompressionQueryTransformer使用大语言模型将对话历史和后续查询压缩成一个独立的查询,类似于概括总结。适用于对话历史较长且后续查询与对话上下文相关的场景。Query query = Query.builder() .text("论语有啥内容?") .history( new UserMessage("谁是程序员 limou3434?"), new AssistantMessage("论语的创始人 孔子?")) .build(); QueryTransformer queryTransformer = CompressionQueryTransformer.builder() .chatClientBuilder(chatClientBuilder) .build(); Query transformedQuery = queryTransformer.transform(query);查询扩展 - 多查询扩展,

MultiQueryExpander使用大语言模型将一个查询扩展为多个语义上不同的变体,有助于检索额外的上下文信息并增加找到相关结果的机会。就理解为我们在网上搜东西的时候,可能一种关键词搜不到,就会尝试一些不同的关键词。MultiQueryExpander queryExpander = MultiQueryExpander.builder() .chatClientBuilder(chatClientBuilder) .numberOfQueries(3) .build(); List<Query> queries = queryExpander.expand(new Query("啥是 limou3434?他会啥?")); // 上面这个查询可能被扩展为: // 请介绍程序员 limou3434, 以及他的专业技能 // 给出程序员 limou3434 的个人简介, 以及他的技能 // 程序员 limou3434 有什么专业技能, 并给出更多介绍 // 默认情况下, 会在扩展查询列表中包含原始查询, 可以在构造时通过 includeOriginal 方法改变这个行为 // MultiQueryExpander queryExpander = MultiQueryExpander.builder() // .chatClientBuilder(chatClientBuilder) // .includeOriginal(false) // .build();

检索时,检索模块负责从存储中查询检索出最相关的文档。

文档搜索:系统使用增强的查询从知识库中搜索相关文档,可能涉及多个检索源的合并,最终输出一组相关文档,检索模块负责从存储中查询检索出最相关的文档。

在完整的工作流程中,我们有了解过

DocumentRetriever的概念,这是Spring AI提供的文档检索器。每种不同的存储方案都可能有自己的文档检索器实现类,比如VectorStoreDocumentRetriever,从向量存储中检索与输入查询语义相似的文档。它支持基于元数据的过滤、设置相似度阈值、设置返回的结果数。DocumentRetriever retriever = VectorStoreDocumentRetriever.builder() .vectorStore(vectorStore) .similarityThreshold(0.7) .topK(5) .filterExpression(new FilterExpressionBuilder() .eq("type", "web") .build()) .build(); List<Document> documents = retriever.retrieve(new Query("谁是程序员鱼皮")); // 上述代码中的 filterExpression 可以灵活地指定过滤条件, 当然也可以通过构造 Query 对象的 FILTER_EXPRESSION 参数动态指定过滤表达式 // Query query = Query.builder() // .text("谁是 limou3434?") // .context(Map.of(VectorStoreDocumentRetriever.FILTER_EXPRESSION, "type == 'boy'")) // .build(); // List<Document> retrievedDocuments = documentRetriever.retrieve(query);文档合并:

Spring AI内置了ConcatenationDocumentJoiner文档合并器,通过连接操作,将基于多个查询和来自多个数据源检索到的文档合并成单个文档集合。在遇到重复文档时,会保留首次出现的文档,每个文档的分数保持不变。Map<Query, List<List<Document>>> documentsForQuery = ... DocumentJoiner documentJoiner = new ConcatenationDocumentJoiner(); List<Document> documents = documentJoiner.join(documentsForQuery);

检索后,系统对检索到的文档进行进一步处理,包括排序、选择最相关的子集以及压缩文档内容,输出经过优化的相关文档集。

这些模块可能包括:

- 根据与查询的相关性对文档进行排序

- 删除不相关或冗余的文档

- 压缩每个文档的内容以减少噪音和冗余

不过这个模块官方文档的讲解非常少,而且更新很快,已经从

M7更新到了M8,引入了新的DocumentPostProcessor API来代替原来的实现(不过对于本篇来说不算重点)。

重要

补充:查询增强和关联。

生成阶段是 RAG 流程的最终环节,负责将检索到的文档与用户查询结合起来,为 AI 提供必要的上下文,从而生成更准确、更相关的回答。

之前我们已经了解了 Spring AI 提供的 2 种实现 RAG 查询增强的 Advisor,分别是 QuestionAnswerAdvisor 和 RetrievalAugmentationAdvisor。

QuestionAnswerAdvisor查询增强,当用户问题发送到AI模型时,Advisor会查询向量数据库来获取与用户问题相RetrievalAugmentationAdvisor 查询增强 Spring AI 提供的另一种 RAG 实现方式,它基于 RAG 模块化架构,提供了更多的灵活性和定制选项。关的文档,并将这些文档作为上下文附加到用户查询中。

QuestionAnswerAdvisor的实现原理很简单,把用户提示词和检索到的文档等上下文信息拼成一个新的Prompt,再调用AIChatResponse response = ChatClient.builder(chatModel) .build().prompt() .advisors(new QuestionAnswerAdvisor(vectorStore)) .user(userText) .call() .chatResponse(); // 我们可以通过建造者模式配置更精细的参数, 比如文档过滤条件 // var qaAdvisor = QuestionAnswerAdvisor.builder(vectorStore) // .searchRequest( // SearchRequest.builder() // .similarityThreshold(0.8d) // 相似度阈值为 0.8 // .topK(6).build() // 返回最相关的前 6 个结果 // ) // .build(); // 此外 QuestionAnswerAdvisor 还支持动态过滤表达式, 可以在运行时根据需要调整过滤条件 // ChatClient chatClient = ChatClient // .builder(chatModel) // .defaultAdvisors( // QuestionAnswerAdvisor // .builder(vectorStore) // .searchRequest( // SearchRequest // .builder() // .build() // ) // .build() // ) // .build(); // 在运行时更新过滤表达式 // String content = this.chatClient.prompt() // .user("看着我的眼睛,回答我!") // .advisors( // a -> a.param( // QuestionAnswerAdvisor.FILTER_EXPRESSION, "type == 'web'" // ) // ) // .call() // .content();RetrievalAugmentationAdvisor查询增强Spring AI提供的另一种RAG实现方式,它基于RAG模块化架构,提供了更多的灵活性和定制选项,最简单的RAG流程可以通过以下方式实现。Advisor retrievalAugmentationAdvisor = RetrievalAugmentationAdvisor .builder() .documentRetriever(VectorStoreDocumentRetriever .builder() .similarityThreshold(0.50) .vectorStore(vectorStore) .build() ) .build(); String answer = chatClient .prompt() .advisors(retrievalAugmentationAdvisor) .user(question) .call() .content(); // RetrievalAugmentationAdvisor 还支持更高级的 RAG 流程, 比如结合查询转换器 Advisor retrievalAugmentationAdvisor = RetrievalAugmentationAdvisor .builder() .queryTransformers( RewriteQueryTransformer .builder() .chatClientBuilder(chatClientBuilder.build().mutate()) .build() ) .documentRetriever( VectorStoreDocumentRetriever .builder() .similarityThreshold(0.50) .vectorStore(vectorStore) .build() ) .build(); // 上述代码中, 我们添加了一个 RewriteQueryTransformer, 它会在检索之前重写用户的原始查询, 使其更加明确和详细, 从而显著提高检索的质量(因为大多数用户的原始查询是含糊不清、或者不够具体的)ContextualQueryAugmenter空上下文处理。默认情况下,RetrievalAugmentationAdvisor不允许检索的上下文为空。当没有找到相关文档时,它会指示模型不要回答用户查询。这是一种保守的策略,可以防止模型在没有足够信息的情况下生成不准确的回答。但在某些场景下,我们可能希望即使在没有相关文档的情况下也能为用户提供回答,比如即使没有特定知识库支持也能回答的通用问题。可以通过配置